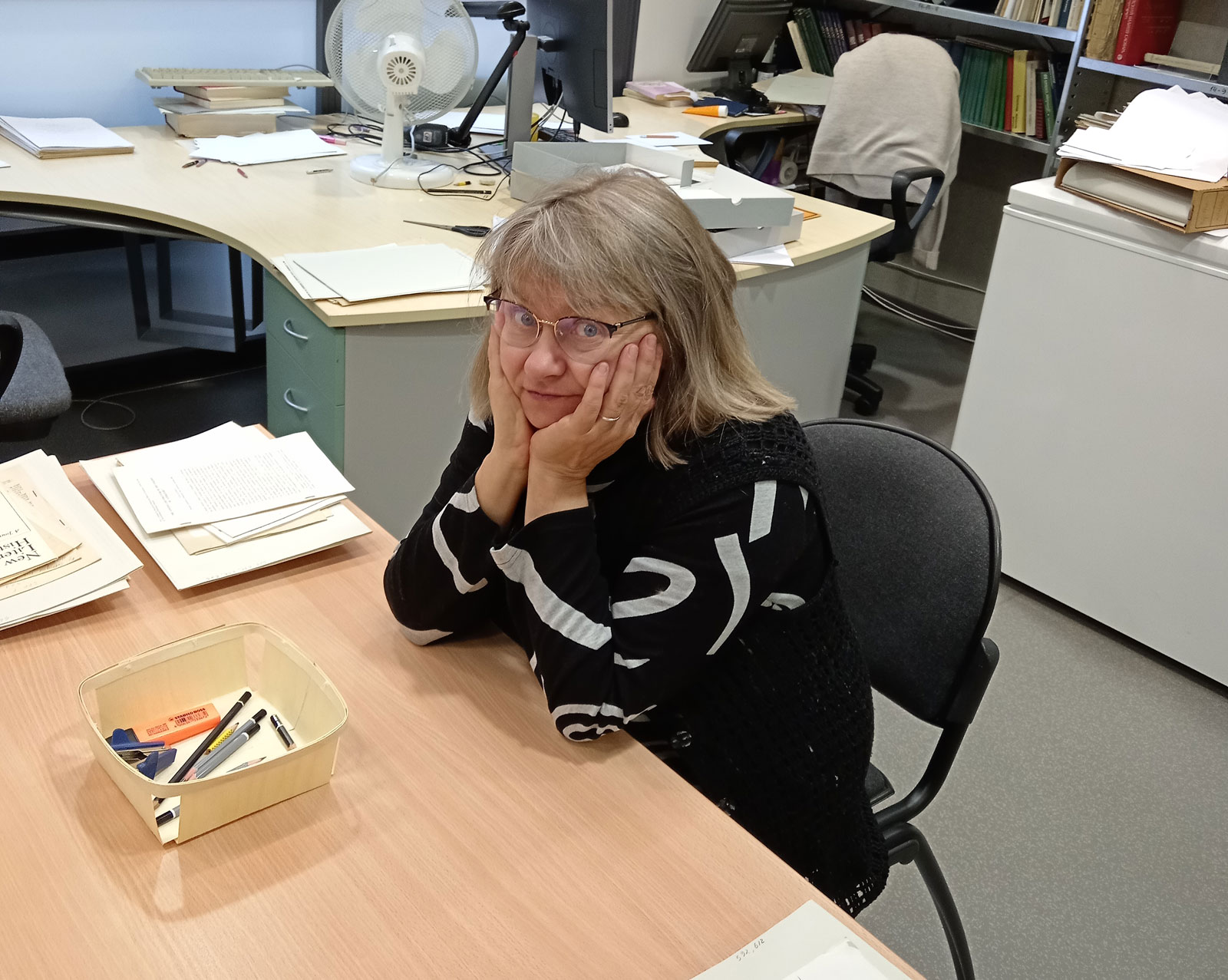

Татьяна Дмитриевна Кузовкина – научный сотрудник Лотмановского архива Таллиннского университета. Родилась во Львове, школу окончила в Обнинске, затем поступила в Тартуский университет, была ученицей и секретарём Ю.М.Лотмана. В дружеском разговоре с коллегами, Анной Симагиной и Тимуром Гузаировым, Татьяна Дмитриевна рассказала о людях своей жизни. Беседа проходила в домашней обстановке, иногда рассказ Татьяны дополнял её муж Дмитрий.

Беседу провели Тимур Гузаиров и Анна Симагина

В 1982 году вы поступили на отделение русской филологии Тартуского университета. Почему именно туда?

Поступлением в Тарту я обязана своей учительнице Минне Хасановне Халиковой, которая преподавала литературу в нашей 7-й школе города Обнинска. Сама она окончила Московский университет в 1955 году, училась на одном курсе с Игорем Мельчуком и Владимиром Лакшиным. Она единственная со всего курса пошла работать в школу, остальные работали в различных университетах.

Минна Хасановна и её подруга Нинель Владимировна Мирецкая были самыми яркими преподавателями словесности в Обнинске. Они не только проводили блестящие уроки, но и сумели создать вокруг себя насыщенное интеллектуальное пространство. В школе работал музей «Немеркнущее слово» под руководством Нинель Владимировны. Школьники собирали материалы о поэтах времён Второй мировой войны, переписывались с Булатом Окуджавой, который подарил музею оригиналы стихотворений, фотографии.

Ещё у нас была своя «Третьяковская галерея»: в коридорах школы висели репродукции картин, проводились экскурсии. А раз в месяц родители-энтузиасты вывозили нас в настоящую Третьяковскую галерею. Знакомили с искусством нас очень порционно: вот мы прошли Васнецова – и едем смотреть только Васнецова.

Минна Хасановна вела факультатив по литературе. После седьмого класса она организовала для нас поездку по Пушкинским местам. К поездке нужно было выучить наизусть 40 стихотворений Пушкина и прочесть семь книг о поэте. Среди них, я помню, были книга А.И.Гессена о декабристах «Во глубине сибирских руд», «Кюхля» Ю.Н.Тынянова. Минна Хасановна спрашивала очень строго, не разрешала рассказывать «Птичку» – все учили это стихотворение, состоящее из двух строф, но она его не принимала.

Минна Хасановна тщательно продумала эту поездку, выбрала, в каких значимых местах мы будем читать Пушкина вслух (и наизусть, конечно). Это была огромная работа, никем дополнительно не оплачиваемая, что в наше время трудно себе представить. Всё делалось на чистом энтузиазме.

Фото: личный архив

Благодаря Минне Хасановне я первый раз попала в Ленинград. Из маленького Обнинска оказаться в Ленинграде – это было большое потрясение. Я не могла поверить, что люди живут в такой красоте. Мне казалось, нельзя жить в музее.

На факультативе Минна Хасановна рассказывала и о тех поэтах и писателях, которые не входили в школьную программу: об Осипе Мандельштаме, Василии Гроссмане. Она читала нам свою тетрадочку с переписанными от руки стихотворениями Николая Гумилёва, которого не печатали. Я помню, что «Жираф» на меня произвёл сильнейшее впечатление.

Она очень любила Владимира Маяковского. Настолько, что на первый урок о нём пришла преображенная: с прической, в красивом платье, туфлях. Тема урока была «Я и Маяковский». Это был лирический монолог о том, как она полюбила Маяковского. Его судьбу она принимала близко к сердцу.

Во время уроков, занятий, поездок я остро чувствовала, что есть много знаний, которые в школе я не получу. Я удивлялась: как это я ничего об этом не узнаю? Именно у этой учительницы мне захотелось узнать как можно больше. Она привила интерес к гуманитарным наукам. Я участвовала в олимпиадах, увлекалась Александром Блоком. И хотя мой трезвомыслящий папа сказал, что в Физико-энергетическом институте в Обнинске открывается первое в Советском Союзе отделение, где готовят программистов, что это отличная специальность, я не послушала родителей и решила уехать, чтобы учиться на филологическом факультете.

Где и как это будет, очень трудно было себе представить. Это был такой романтический порыв. И тут оказалось, что другие девочки из Обнинска уже учатся в Тарту. Они приезжали, рассказывали про Юрия Михайловича Лотмана, Зару Григорьевну Минц. Рассказывали, что в общежитии тоже можно жить, хотя об этом они говорили немножко с заминкой.

Минна Хасановна подарила мне «Комментарий к “Евгению Онегину”» Лотмана и сказала, что если учиться филологии, то эту книгу непременно нужно прочесть.

Сначала я попробовала поступить в Московский университет, потому что это ближе. Написала вступительное сочинение. Если бы я получила пятёрку, то была бы сразу принята, поскольку у меня была медаль. Но пятёрку за сочинение я не получила, конкурс был очень большой, я подумала, что не наберу нужного количества баллов, забрала документы и уехала в Тарту.

Был 1982 год. Мы с одноклассницами (нас было четыре девочки) приехали рано утром на московском 176-м поезде. Город спал. Мы не знали, куда идти, и подошли к главному зданию университета. На крыльцо вышла сухонькая старушка-уборщица и вынесла за хвост то ли мышку, то ли крысу. Таким было первое впечатление от Тартуского университета. Я подумала: может быть, это какой-то знак?

Когда мы приехали, я сразу почувствовала, что оказалась в другой стране. Но для меня это не было каким-то открытием. Я знала, что бывают другие страны, другие языки. Я родилась во Львове, проводила там каждое лето у своих бездетных дяди и тети, которые уделяли мне очень много внимания, водили в разные интересные места – например, в католические храмы слушать орган. Я понимала, что бывает какая-то другая жизнь, кроме как в Обнинске (его строительство началось в 1956 году, и строили в основном хрущёвки).

Конечно, была еще Москва – совсем другой, завораживающий мир. Я помню, как мы идём зимой по центру Москвы, падает снег, проходим мимо филармонии. Я очень завидовала людям, которые живут в центре Москвы, зимой под этим снегом ходят в театры, на концерты. Такая жизнь казалась невероятно привлекательной.

Эстония оказалась совсем непохожей. Моя одноклассница, которая со мной вместе поступала, почувствовала чуждость этого пространства. Она сказала: «Я здесь не смогу остаться. Это другая страна». Не стала сдавать экзамены и вернулась в Обнинск. А я написала сочинение на «пятёрку» и поступила.

Какой была ваша студенческая жизнь?

Студенческая жизнь была непростой – прежде всего из-за бытовых условий. В Обнинске мы жили в отдельной квартире, у меня была своя комната. Я одна в семье, и мама очень обо мне заботилась. А тут я попала в общежитие, где мы жили в комнате вшестером, спали на двухэтажных кроватях. Девочки были в основном из Таллинна или других городов Эстонии, из очень разных социальных слоев. Одно у них было общее: они все на выходные уезжали домой. Возвращались отдохнувшие, чистенькие, привозили продукты. А из Тарту в Обнинск на выходные не поедешь. Я помню это ужасно тоскливое ощущение, когда в воскресенье сидишь одна в общежитии, вокруг никого. Хотя бы в промежутках между экзаменами я всегда старалась ездить домой.

Быт был сложный. Но радостью студенческой жизни было очень густое и насыщенное интеллектуальное пространство. Русские филологи в Тарту жили достаточно замкнутой жизнью. У нас было ощущение, что кроме Тарту ничего нет. В Таллинн я попала только на четвёртом курсе, впервые увидела море.

Ребята, с которыми я училась, приехали из разных городов, некоторые были очень хорошо подготовлены, занимались с такими репетиторами, как поэт Виктор Кривулин в Ленинграде или Лев Соболев, знаменитый московский учитель словесности. Читали уже Лотмана, Леви-Стросса. И в разговорах сыпали именами, которых я никогда не слышала. Это вызывало чувство собственной неполноценности.

Преподаватели Тартуского университета использовали различные подходы. Например, Игорь Аполлониевич Чернов очень быстро сегрегировал аудиторию: были умные, те, которые читали Леви-Стросса и могли говорить о структурализме, а были девочки-провинциалки вроде меня. Помню, как, выходя с его лекций, мы с девочками из Киева говорили: «Ничего, мы будем образованными мамами».

Однажды вместо заболевшего Игоря Чернова к нам пришла Зара Григорьевна Минц. Она рассказывала очень сложные вещи – про аллитерации и ассонансы. Но она это делала так, что становилось радостно. Ты вдруг понимал, что это интересно и ты можешь этому научиться. Это было трудно осознать, ведь мы поступали совсем юными, после 10-го класса. Нам было по 17 лет. Сейчас в таком возрасте ещё учатся в школе. Было непросто преодолеть юношеские комплексы и сказать себе: «Они это знают, а я нет. А я вот пойду в библиотеку и тоже узнаю». Не все с этим справлялись психологически. Некоторые уходили в академический отпуск или даже бросали университет.

Помню свои чувства во время подготовки к первому докладу в просеминаре Юрия Михайловича Лотмана. Он объявил просеминар по Гоголю и предложил ряд тем, которые у него были заранее заготовлены, а ещё сказал, что кто хочет, тот может придумать свою тему. Когда одна девочка сказала, что хочет заниматься Гоголем и символизмом, то есть замахнулась на очень широкую тему, он спросил довольно ядовито: «А по какому собранию сочинений вы будете изучать тексты Гоголя?», сразу дав нам понять, что мы-то и не знаем вообще, какие собрания сочинений бывают.

Подготовка к выступлению была очень напряжённой. Первый доклад на просеминаре должен был быть по-настоящему взрослый. Его нужно было прочесть вслух перед другими просеминаристами, а оппонент должен был высказать свои замечания. Потом шло обсуждение, и все могли задавать тебе вопросы, в том числе и руководитель.

Мне досталась тема «Образ лжи в “Петербургских повестях” Гоголя». Я очень волновалась перед докладом, не спала ночь, даже плакала. И вдруг меня осенило, что это тоже часть учебного процесса, что если мне скажут какие-то замечания, то это не конец, я могу исправить что-то, понять.

Не все выдерживали груз ответственности. После первого года нашего просеминара многие поняли, что это им не по силам. Помню, один сокурсник прекрасно со всем справился, но сказал, что это слишком много здоровья забирает и он не согласен дальше жить в таком напряжении. И ушёл. Многие уходили.

Вы занимались в семинаре Юрия Михайловича Лотмана. Чему он прежде всего учил студентов?

Я стала семинаристкой Лотмана только через год после поступления. На первом курсе от впечатлений студенческой жизни у меня начались проблемы со здоровьем, я ушла в академический отпуск и работала на почте в Обнинске. Этот отпуск меня очень поддержал – за год я повзрослела, стало легче справляться с бытом и разными проблемами. И тогда я пошла в семинар.

Помню первое семинарское занятие. Первый тезис Лотмана был о том, что свой предмет надо любить. Он привёл в пример биолога, который изучал скорпионов и писал о них с любовью: «Вот они рождаются на свет, такие маленькие, нежно-зелёненькие».

Второе, к чему он нас готовил, – к бесконечному труду познания. Лотман объяснял это схемой, придуманной каким-то древним философом: он рисовал маленький кружок и говорил, что это область нашего сегодняшнего знания. И, указывая на длину его окружности, замечал, что сфера нашего незнания тоже небольшая. «Но чем больше вы знаете, – тут Лотман чертил круг побольше, – тем больше вы не знаете. То есть чем глубже вы будете заниматься каким-то предметом, тем острее вы будете понимать, насколько малы ваши знания». Сам он выходец из ленинградской школы, которая, в свою очередь, была связана с первыми формалистами, учениками С.А.Венгерова. Лотмана приучали, что если он занимается одной статьей Карамзина в журнале, то должен прочесть всю периодику того времени и только тогда может написать что-то об этой статье.

Ученики Юрия Михайловича, в частности Любовь Николаевна Киселёва, принадлежат к той же школе: прежде всего изучение огромного массива эмпирического материала и только потом следующий шаг – теоретизирование.

Чему он ещё учил? Он умел передавать нам свою страсть к научному поиску. Я помню эти ощущения, когда ты сидишь на лекции и он говорит о тонкостях романтизма. «Как вы все, наверное, знаете… – начинает он, и за этим следует что-то вроде: – Батюшков в таком-то году написал такое-то стихотворение». Ты думаешь: «Боже, все знают, а я не знаю». Оказывается – я потом прочла в воспоминаниях, – это был приём ленинградской профессуры. Кажется, Г.А.Гуковский во время лекций частенько говорил: «Как вы, конечно, помните…» – и цитировал третьестепенных поэтов XVIII века.

После лекций Лотмана хотелось немедленно бежать в библиотеку. Это я хорошо помню. Он заряжал творческой энергией, желанием учиться.

Хотя и конкретные ремесленные навыки он тоже передавал. Я помню экскурсию в Научную библиотеку Тартуского университета. Знакомство с отделом редких книг, с отделом справочников и библиографии, с листовым каталогом, старым, дореволюционным – где он расположен, как заказать книгу. Помню, как Лотман говорил, что настоящему филологу выписывание книг тоже должно доставлять удовольствие.

Важную роль играл, конечно, собственный пример. Юрий Михайлович своим присутствием как-то структурировал пространство. Ты сидишь в библиотеке, а вот там в кабинке Лотман сидит. Ты спускаешься выписывать книжку, и он спускается. И вы вроде как вместе. Он тебя приветствует, говорит: «Вы, коллега…» – и одним этим поднимает тебя на какой-то другой уровень.

Юрий Михайлович вёл киноклуб – и проводил в кинотеатр студентов, которые не могли заплатить. Он говорил: «Это со мной», и за ним шла толпа студентов.

Поход в киноклуб был событием не менее важным, чем лекция. Помню, мы ходили на фильм О.Иоселиани «Жил певчий дрозд». Понимание того, что Лотман тоже сидит и смотрит этот фильм, заставляло задумываться, пытаться понять то, чего ты не мог сразу понять. Особенно было интересно, когда Лотман предварял фильм своей лекцией, как, например, перед «Blow-Up» М.Антониони. Основные тезисы этой лекции изложены в книге «Семиотика кино и проблемы киноэстетики», но когда тебе всё это излагают перед фильмом и ты смотришь уже с этими знаниями – это совсем другое.

Юрий Михайлович мог сказать на семинаре: «А вы идёте сегодня на концерт?» А мы про этот концерт и не слыхали. «Сегодня выступает Владимир Спиваков. На такой концерт нельзя не ходить, коллега!» И мы шли.

Мы все варились в мощном интеллектуальном бульоне. Поэтому нам и казалось, что Тарту – закрытая вселенная. Внутри неё нужно было всё успеть: сходить в кино, на концерт, подготовиться к семинару.

В 1986 году вы познакомились со своим будущим мужем Дмитрием Кузовкиным. До поступления в Тартуский университет он учился в Москве на факультете журналистики. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, почему вы решили уехать в Тарту?

Д.К.: Моя сестра училась в Тарту на одном курсе с Таней. А я не получил распределение, куда хотел – на Камчатку. Там я проходил все летние и преддипломные практики. Во время преддипломной практики я что-то сказал политически некорректное, и мне приглашение туда не дали. Меня постигло полное разочарование. Я решил покончить с журналистикой и получить нормальное систематическое филологическое образование.

И тут мне позвонила сестра и сказала: «Знаешь, тут какая-то газета появилась на русском языке». Как оказалось, XXVII съезд КПСС подарил русскому населению города Тарту газету на русском языке. Называлась она «Вперёд». Когда я приехал и зашёл в редакцию, там ко мне отнеслись архиположительно. Я был человек из Москвы, проверенный кадр. Редактор тут же мне написал вызов, что они меня берут по распределению.

Я всё время удивлялся, что ко мне местное население так хорошо относится, и только потом понял, что меня воспринимали как начальство. Русское начальство, из империи.

Татьяна, что вы больше всего цените в Дмитрии?

Дима человек абсолютно бескомпромиссный. У него существует ряд принципов и представлений, что должно быть вот так, а не иначе, и он их не меняет, «невзирая на». Как в песенке Юлия Кима поётся: «Поступью железной / дружно, как стена, / мы шагаем вслед за, / невзирая на!»

Ещё я ценю в Диме его образованность. Хотя он говорит, что в Московском университете очень плохо учили, но на самом деле то, что он рассказывает об учёбе, очень интересно: и о преподавателях, таких как Э.Г.Бабаев, и о работе в семинаре Валентина Оскотского, где изучали творчество Юрия Трифонова.

Ценю Димин широкий кругозор, начитанность. Он, например, знает почти всё содержание «Нового мира» Твардовского по номерам. С ним интересно разговаривать, общаться. Тогда для меня это был человек из того самого московского мира, другой жизни, не той провинциальной, в которой я выросла.

Кроме любви, семьи, детей, какие ценности вас объединяют?

Нас объединяет Лотман, пиетет перед Лотманом. И, наверное, воспоминания о той жизни – интересной, бурной жизни конца 80-х – начала 90-х, когда начиналась наша совместная жизнь, родился первый сын. Дима активно участвовал в Поющей революции, ездил в разные города на съезды оппозиционных движений.

Как вы относились к общественной деятельности мужа?

Для меня годы перестройки – трудное время. У меня был маленький ребёнок, а тут безденежье, талоны на продукты… Дима в основном отсутствовал: он где-то там делал революцию. Мне приходилось справляться самой. Я, например, клала плитку на стены в кухне. В нашей первой квартире в Тарту не было горячей воды, ванны. Кстати, памперсов тоже тогда не было.

По сравнению с другими студентами, которые жили в общежитии, мы, конечно, жили неплохо. Всё же у нас была отдельная квартира и мы привезли из Обнинска стиральную машину, которую отец вытянул по жребию на работе (тогда было распределение товаров). Студенты приходили к нам стирать, особенно те, у которых были дети. А мы ходили мыться в общежитие.

Когда Дима приезжал, у нас в доме начинался вихрь событий. К нам приходили интересные люди: политические активисты, бывшие диссиденты. Например, Пётр Филиппов, активный политический деятель, часто бывал у нас в полупустой квартире, где ещё ничего не было, и говорил какие-то речи перестроечные, очень умные. Половину я понимала, половину не очень. Приходил Игорь Кудрявцев, деятель украинского национального движения. Поэты: Мая Халтурина, Александра Петрова, Александр Заполь (он же Семён Ханин – известный рижский поэт).

В то время было немножко обидно, что надо сидеть с ребёнком, пока кругом бурлит жизнь. Потом Дима уже перестал так часто уезжать, оставался с сыном, а я ходила на спецкурсы в университет. Тогда же, в девяностые, началась работа с Юрием Михайловичем.

В ноябре 1990 года вы поступили на работу в Лабораторию истории и семиотики. Вашей обязанностью было ходить к Ю.М.Лотману, помогать ему. Чем вы занимались? Как общались? Что вы открыли в Юрии Михайловиче, когда увидели его в домашней обстановке?

Я пришла работать в Лабораторию на место Елены Погосян, которая ушла в аспирантуру. Я выписалась за один день из Москвы, где была прописана, ушла с воинского учета (мы, филологи, были военнообязанные), чтобы подать документы на эту работу, и получила место лаборанта.

В доме Юрия Михайловича я появилась в трагическое время: в октябре умерла Зара Григорьевна. Конечно, обстановка была грустная, тяжёлая. Помогать Юрию Михайловичу – для меня это была большая честь. Я боялась, что не справлюсь с этой работой. Тем более что началась она с неприятного инцидента. Я обычно звонила из автомата по телефону Юрию Михайловичу и спрашивала, к которому часу мне подойти. И однажды, позвонив, услышала упрёки, что я потеряла какое-то важное письмо из Германии. На самом деле я даже не знала о существовании этого письма. Но первая моя реакция была такая, что я расплакалась. После этого я почувствовала по голосу, что Юрий Михайлович меня простил. Хотя, может быть, он так и остался уверен, что я потеряла то письмо.

Сначала был страх, страх не справиться. А потом постепенно ситуация изменилась, и уже было не до страха. Ты понимал, что приходишь к человеку, который плохо себя чувствует, и ты должен ему помочь. Хотя бы в бытовых вещах: если холодно, печка нетоплена, значит, надо начать с растопки печки; если чувствуешь, что нужно сделать паузу в работе, надо пойти поставить чайник.

Юрий Михайлович всегда кормил гостей. В тяжёлые, полуголодные времена он кормил и даже давал продукты с собой. Помню, как несла от него для сына сосиску. Хотя у него у самого были внуки, да и в доме всё время кто-то был, но гость никогда не мог уйти голодный. Особенно когда к нему приехала его старшая сестра Виктория Михайловна, врач. Она вообще нас с Владой Гехтман, вторым секретарём Юрия Михайловича, всегда кормила полноценным обедом из трёх блюд. И я тогда увидела совсем другого Лотмана, который слушался старшую сестру. Как-то она нас покормила и сказала: «А теперь, Юра, ты должен отдохнуть, а девочки пойдут домой». И мы послушно ушли, а он так же послушно пошёл отдыхать.

Работа заключалась прежде всего в записи под диктовку. Мы с Владой очень быстро приноровились просто записывать, не стенографировать, потому что Лотман диктовал полностью готовые письменные конструкции, их просто нужно было зафиксировать. Каждый день он диктовал 10–12 страниц текста. Некоторые коллеги на кафедре считали, что эта его работа не имеет никакой научной ценности, а мы выполняем чисто гуманитарную миссию: приходим к старому больному профессору, он что-то диктует, а мы записываем. Но его книга «Культура и взрыв», которая получила сейчас самую большую известность и переведена на множество языков, – она полностью надиктована и полностью отредактирована со слуха.

Во время работы над книгой и статьями часто приходилось искать цитаты. Лотман помнил расположение книг в своей библиотеке и говорил, например: «Пойдёмте к Пушкину, возьмите том четвёртый, тут надо найти…» Как-то раз он вспомнил ритм одного стихотворения Блока и отдельные слова и попросил найти текст. Мы перелистывали один за другим тома собрания сочинений и нашли! Это было стихотворение «Художник».

Очень быстро страх исчез и возникли тёплые человеческие отношения. Юрий Михайлович был очень внимательный человек, нацеленный на собеседника, тонко чувствующий его настроение. Он ничем не намекал на разницу в социальном и научном статусе. Когда мы с ним разговаривали, то как-то возвышались в своих собственных глазах. Он давал возможность почувствовать себя выше того интеллектуального уровня, на котором ты находился. Можно сказать, поднимал собеседника до своего уровня. Причём это относилось ко всем людям без исключения. Я видела, как он общался с домработницами. Они все были им очарованы.

Сохранилась обширная переписка Лотмана с однополчанами. Его ближайший друг Николай Кочетов – крестьянин из села Верблюжка Кировоградской области Украины, колхозник, механизатор. Они стали друзьями во время войны, когда испытываются глубинные человеческие качества, и эту дружбу сохранили на всю жизнь. Юрий Михайлович говорил в своей лекции «Культура и интеллигентность», что интеллигентность бывает врождённой, неважно, из какого социального слоя человек. Это ему самому было очень присуще – внутренняя интеллигентность в общении со всеми, самыми разными людьми.

Одной из тем, над которыми много думал Ю.М.Лотман в последние годы, была смерть. Перечитывая эти статьи и вспоминая свой опыт помощи Лотману, что вы взяли из этого для себя, для размышлений о своей смерти?

Для Лотмана был характерен пафос героической смерти. Он любил приводить цитату из Пушкина о греческом революционере Александре Ипсиланти: «Он счастливо начал – и, мертвый или победитель, отныне он принадлежит истории – 28 лет, оторванная рука, цель великодушная! – завидная участь». То же и для Лотмана: героическая гибель во имя чего-то – завидная участь. Он завидовал смерти Натана Эйдельмана, который умер, выйдя из архива; смерти Давида Самойлова, умершего на вечере памяти Пастернака.

С другой стороны, Юрию Михайловичу были свойственны сомнения и поиски Бога. Он говорил, что завидует верующим людям и что ему этого не дано.

Было у него и какое-то раблезианское отношение к смерти. Помню, как мы ходили вместе на похороны Вальмара Адамса. Адамс умер в почтенном возрасте, похороны были очень торжественные, в главном здании университета. Я сопровождала Юрия Михайловича, потому что он тогда уже плохо видел. С ним здоровались, а он говорил: «Понятия не имею, кто это». Была весна, капель, солнышко, и когда мы вышли с похорон, Юрий Михайлович был почему-то в очень хорошем настроении.

Он был очень оптимистичный человек, очень живой. «А далеко, на севере – в Париже – / Быть может, небо тучами покрыто, / Холодный дождь идёт и ветер дует. / А нам какое дело?» – это тоже его любимая цитата, отражающая его отношение к трагическим событиям. Правда, было и более мрачное некрасовское: «Когда бы зажило плечо, / Тянул бы лямку, как медведь, / А кабы к утру умереть – / Так лучше было бы ещё…»

Очень широкая палитра размышлений: от философских до эстетических и даже шутливых. Достаточно вспомнить его рисунки. Мне кажется, что в моих собственных размышлениях всё это есть. Лотман говорил, что не боится смерти, принимал неизбежное. Мне это близко и в связи с моими личными религиозными размышлениями.

В той части Лотмановского архива, которая хранится в Таллиннском университете, находится письмо к Лотману философа, буддолога, участника Тартуско-московской семиотической школы Александра Моисеевича Пятигорского. Вы присутствовали при последней встрече двух друзей в Тарту. Расскажите, пожалуйста, об этом.

Когда Юрий Михайлович сказал, что завтра приезжает Александр Моисеевич Пятигорский, я спросила: «Тогда мне не приходить?» Он ответил: «Нет, мы будем работать, как всегда». И шутя добавил: «Я вас хочу предупредить, что все женщины от Пятигорского без ума, несмотря на то, что один глаз у него смотрит прямо на собеседника, а другой в сторону».

Когда Дима узнал, что приедет Пятигорский, и рассказал об этом сотрудникам редакции студенческой газеты «Alma Mater», то все стали просить о встрече с Пятигорским. Студенты хотели взять у него интервью. Я сказала об этом Юрию Михайловичу. «Ну, тут я вам ничего не могу гарантировать, – сказал он, – я спрошу у Александра Моисеевича».

Наступил этот день. Я пришла в обычное время, предварительно позвонив. Пятигорский уже был у Лотмана: может быть, он приехал накануне вечером. Лотман представил меня Пятигорскому, и мы привычно прошли в кабинет. Я помню, как Пятигорский склонялся каким-то треугольником и почему-то всё время повторял фразу: «Я ведь не полный идиот, Юрий Михайлович». Эта фраза мне запомнилась.

Когда Лотман озвучил просьбу студентов взять у него интервью, Пятигорский сказал: «Я приехал провести этот день с вами, Юрий Михайлович, и я буду делать всё, что вы мне скажете. Если вы считаете, что это нужно, я готов». Юрий Михайлович ответил, что да, наверное, это будет интересно. «А теперь мы будем работать», – заключил он строго, и Пятигорский удалился в другую комнату.

Мы работали, а потом было чаепитие. Помню, что шло критическое обсуждение работ Романа Якобсона. Беседа велась в ироничном тоне, Лотман с Пятигорским постоянно перекидывались шутками, остротами. Юрий Михайлович был какой-то внутренне собранный.

После этого пришли студенты брать интервью.

Д.К.: Это было не совсем интервью, скорее беседа. Задавали вопросы и записывали ответы Александра Моисеевича. Мы не знали, даст ли он разрешение на публикацию, и пошли на хитрость: сказали, что один человек сейчас в больнице и мы для него хотим записать эту беседу. Речь шла о Жене Горном – кстати, он действительно был в больнице. Потом уже мы послали Пятигорскому расшифрованный текст.

Как мы понимаем, к Лотману он приехал попрощаться.

Т.К.: То, что Юрий Михайлович жил в трагическом осознании близкого конца, известно теперь из поздних его писем, да и тогда по всему ощущалось. Я думаю, они понимали друг друга, когда говорили на такие темы, потому что оба отдавали себе отчёт в том, что время истекает. Для Пятигорского это, по-моему, постоянное ощущение.

Надо сказать, что Юрий Михайлович не зря предупреждал: «Смотрите не влюбитесь». Пятигорский – человек глубочайшего обаяния, он как бы сразу оценивал твою индивидуальность и давал ей право на существование. Это можно было почувствовать даже при самом фрагментарном общении.

Позднее я была на его лекции в Таллинне, в Академии наук, когда он приехал на Лотмановский конгресс 2002 года. Это тоже незабываемое впечатление. Он говорил страшно экспрессивно, бегал по аудитории, размахивал руками. Лекция была об относительности всякого знания. Слушая его, нельзя было не задуматься о субъективности, о том, как ты воспринимаешь мир. Пафос лекции состоял в том, чтобы люди начинали прямо здесь, в этой аудитории, размышлять и философствовать. У Пятигорского есть определение, что такое философия, – это момент, когда начинается размышление.

Среди ваших университетских преподавателей были Лариса Ильинична Вольперт и Павел Семёнович Рейфман – профессора, друзья Ю.М.Лотмана и З.Г.Минц, тоже приехавшие в Тарту из Ленинграда в пору антисемитской кампании. Что вы в них больше всего ценили?

Их союз – пример для многих. Несмотря на разницу темпераментов, стратегий поведения, между ними царила глубокая интеллектуальная общность и взаимопонимание. За то, что нам посчастливилось общаться с такими людьми, можно только благодарить судьбу.

В Ларисе Ильиничне нельзя было не ценить её жизнелюбие, её жовиальность в хорошем смысле этого слова, её интерес к собеседнику, её театральность, её кокетливость. Она даже давала мне советы, как завоёвывать сердце Дмитрия Эдгаровича. Она говорила: «Дима из тех мужчин, которых нужно завоёвывать самой».

Она была очень мужественным человеком, мужественно боролась со старостью. Мы с ней вместе ходили на занятия шейпингом. Я с трудом делала упражнения, а Лариса Ильинична – легко. Плавание, ежедневные прогулки с элементами гимнастики. Чтобы сохранить хорошую память в старости, она заучивала огромные поэмы наизусть. Придумывала разные мнемонические правила. Как-то она пришла к нам в гости, когда родился второй сын Иван, и принесла в подарок памперсы. Они тогда только появились, это было новое слово. И она сказала: «Я придумала, как запомнить. Это такие па, которые делают персы».

Отдельно стоит упомянуть их семейный быт с Павлом Семёновичем. Очень уютный, какой-то располагающий. Их дом был открыт для всех. Помню, как мы пришли, а у них дома шло обсуждение театральной постановки (Лариса Ильинична руководила студенческим театром, я тоже в нём играла). До сих пор, когда мы встречаемся с однокурсницами, в разговорах сами собой всплывают какие-то фразы Ларисы Ильиничны.

Павел Семёнович как преподаватель пугал всех своей педантичностью и строгостью. Если ты на экзамене шёл на пятёрку, тебе задавалась уйма вопросов! Я сдавала ему историю журналистики, будучи беременной. Меня сильно тошнило. А он, видя, что я хорошо отвечаю, никак меня не отпускал. В какой-то момент мне захотелось сказать: «Всё, Павел Семёнович, ставьте что хотите, дайте уйду только».

Он отличался трезвостью и рассудительностью, умел находить выход из сложных, конфликтных жизненных ситуаций. Мы неоднократно обращались к нему за советом, и он всё расставлял по местам, объяснял, кто как себя ведёт, как лучше, мудрее поступить в той или иной ситуации. Юрий Михайлович однажды сказал: «Нет, я не умный человек, я глупый человек. Знаете, кто по-настоящему умный человек? Павел Семёнович Рейфман».

Д.К.: Я могу сказать, что Лотман ценил в Павле Семёновиче. Он говорил, что тот потрясающе читает газеты. Я и сам это наблюдал. Он умел читать между строк, чётко понимал, что произошло на самом деле и как это завуалировано, вытаскивал из текста весь контекст.

Татьяна, после смерти Ю.М.Лотмана вы писали магистерскую работу и докторскую диссертацию у Любови Николаевны Киселёвой, ученицы Юрия Михайловича и сейчас эмерит-профессора Тартуского университета. Что было общего и различного в подходах ваших научных руководителей?

Любовь Николаевна заимствовала увлечённость научным поиском, которая была присуща Лотману. Но при этом она, наверное, больше принадлежит к педагогической школе Зары Григорьевны, которая внимательно читала и правила тексты своих учеников. Любовь Николаевна была строгим редактором моих текстов. Это была не просто редактура, а требование ясности стиля, которая возможна только при ясности мышления. Её советы учили думать.

Юрий Михайлович не исправлял стилистические и грамматические ошибки, не давал советов по композиции работы. Я помню его замечания по моей работе второго курса. Когда какие-то мои наблюдения пересекались с его мыслями, ему становилось интересно, он продолжал размышлять на полях. А исправлением ошибок, указанием на непродуманность выводов он не занимался.

Была такая история с одной моей сокурсницей, которая сдала ему работу и в спешке забыла присоединить библиографию. Когда она пришла в следующий раз к Юрию Михайловичу, он сказал: «Очень хорошая работа. Особенно мне понравилась библиография». Студентка так и не поняла: то ли это сарказм, то ли он настолько невнимательно просмотрел её работу, что не заметил, что там нет библиографии. Но она сразу ушла в семинар к Заре Григорьевне.

В 1997–2001 годах вы работали с архивом Ю.М.Лотмана в Тарту.

В отдел редких книг и рукописей библиотеки Тартуского университета был передан большой массив материалов из архива Лотмана. Ими занималась старший библиотекарь Татьяна Константиновна Шаховская, опытный архивный работник. Я ей помогала, например, разбирала, что это за фрагмент рукописи или машинописи, откуда он, насколько он соответствует напечатанному.

Вместе мы разобрали больше 20 000 писем. Завели картотеку закорючек, которыми люди подписывались, и так пытались идентифицировать отправителей.

Общение с Татьяной Константиновной Шаховской – это подарок судьбы. Для меня она пример очень культурного и глубоко религиозного человека. По стилю общения чувствовалась принадлежность к той, дореволюционной, культуре. Это проявлялось просто в ежедневном поведении, в тактичности, в манере разговора, в интонации, в том, как она относилась к своим трудовым обязанностям.

Другие коллеги были эстонцы. Я первый раз оказалась внутри эстонского коллектива. В нём был заведён особый ритуал – чаепитие в одно и то же время. За чаем не говорили о работе. Для меня это было странно, потому что у нас сидят на кухне и разговаривают до двенадцати часов ночи о работе. А там во время перерыва говорили о жизни: о музыке, театре, огородах, заготовках.

Чувствовалось доброжелательное отношение со стороны заведующей отделом Маре Ранд, которая очень много сделала для того, чтобы была налажена инфраструктура нашей работы. Видно было, что библиотека с традициями: работа с бумагами начиналась с очистки, потом чистые бумаги поступали к нам, мы их сортировали по первому кругу, по второму, описывали…

Это была для меня очень хорошая школа. Там я приобрела навыки архивной работы. До этого у меня не было архивной практики, я не училась архивоведению, не знала, как создавать единицы хранения, как формировать фонды.

С 2008 года вы научный сотрудник Таллиннского университета, работаете в Лотмановском архиве. Во время экскурсий что вы непременно показываете и рассказываете? Есть ли у вас любимые истории?

Зависит от аудитории. Например, японским студентам, которые изучают русский язык как иностранный, показываю письма из Японии. Интересный приём – сначала дать студентам почувствовать себя Шерлоками Холмсами, дать им возможность побыть с книгами и бумагами наедине и составить представление о том, кому эти вещи принадлежали. Любимых историй много. Например, история с обыском в квартире Лотмана – весь сюжет, связанный с КГБ, с Натальей Горбаневской. Если вижу, что надо завлечь публику, рассказываю о том, как студент Лотмана украл у Елены Сергеевны Булгаковой машинопись романа «Мастер и Маргарита», а потом, по требованию Лотмана, вернул. Или о знакомстве с Александром Солженицыным. Есть истории находок разных интересных фактов из биографии Лотмана и его родственников. Иногда интересные истории рассказывают посетители архива – ученики и бывшие коллеги Юрия Михайловича.

Ваш архив подготовил к октябрю 2025 года уже семнадцать научных изданий. Кроме материалов конференций, в издательстве Таллиннского университета вышел том с автопортретами Ю.М.Лотмана, его переписки с Б.Ф.Егоровым и Б.А.Успенским, переписка семьи Лотманов 1940–1946 годов, дважды издан сборник материалов о Заре Григорьевне. Изучая письма, контакты, отношения людей, что вы осознали? Что прояснилось вам о самой себе?

Во-первых, по документам складывается картина жизни интеллектуалов того времени: их проблем, трудностей, с которыми им приходилось сталкиваться. Связано это было или с пятым пунктом, или с жизнью в бедной провинции.

Во-вторых, составляется история сохранения человеческих отношений. Как я уже говорила, меня поразило, что Лотман много лет поддерживал общение с однополчанами.

Одно из самых сильных впечатлений – столкновение с человеческим документом. Я имею в виду дневники Зары Григорьевны, в то время девочки 13–17 лет. Меня поразила в них талантливость – то, что девочка в 13 лет пишет талантливо, её интересно читать. Эти дневники читаются как художественный текст. Они полны психологизма, самоанализа.

Особенно ценно в них точное воспроизведение деталей, описание среды, быта челябинского детского дома военного времени (1944 год): что слушают, как танцуют; разрешается курить, учителя дают деньги на водку и закуску. Существует несколько зашоренное представление, что в советском детдоме все какие-то роботы, – на самом деле там живые люди со сложными взаимоотношениями, юношескими влюблённостями, ревностью. Благодаря дневникам ты словно попадаешь в ту среду, можешь её прочувствовать. Документ тебе открывает целые миры.

Поразил и глубокий ум Зары, её сомнения в марксистско-ленинских истинах. На одном листочке написано: «А вдруг всё, что нам тут говорят, неправда?» При этом она очень любит А.С.Макаренко, она сама комсомолка, пишет стихи в стенгазеты, выступает на радио – и это сочетается с сомнениями.

Работа с документами помогает посмотреть на себя более снисходительно. Оказывается, у всех людей всё непросто, у всех свои страсти, ошибки. Опыт других людей, как личный, так и научный, помогает разобраться в себе.

Интересно и то, насколько человеческие взаимоотношения влияли на научную жизнь. Наивно думать, что все идут строем и на счёт «три» дружно делают одну хорошую науку. Любая наука – особенно гуманитарная – связана с индивидуальными человеческими качествами: характером, психологическими особенностями, манерой видеть мир, излагать свои мысли.

Вы знали Ю.М.Лотмана как учителя, потом помогали ему и теперь продолжаете изучать его архив. Изменилось ли под влиянием изучения архива ваше восприятие его как личности?

В последнее время меня интересует тема автобиографизма в научном творчестве. На долю Лотмана выпало жить в очень сложную и бурную эпоху: сталинские репрессии, война, антисемитизм, события 1968 года, перестройка. Возникает вопрос: отражалось ли это в научном творчестве? Когда изучаешь архивные материалы, потом по-новому перечитываешь научные тексты и замечаешь разные интересные автобиографические перипетии.

Об этом был мой доклад в сентябре на XX Тартуско-Хельсинкском семинаре. Лотман много писал о театральном поведении, а в последние годы – и о бытовом поведении революционера, его способе мышления. В этих работах есть интересные, тонкие замечания о революционной гвардии двадцатых годов, образе революционера-интеллигента, о том, что во время революции 1917 года на арену истории вырвались новые силы.

В ходе архивных разысканий, связанных с подготовкой к публикации семейной переписки Лотманов 1940-х годов, удалось сделать открытия о революционной деятельности отца Юрия Михайловича. В семье об этом не знали, Юрию Михайловичу об этом никто не рассказывал. Что он знал и чего не знал об отце? Он, безусловно, видел в нём интеллигента, образованного человека. Но знал ли о революционном прошлом отца? Когда он пишет, что революционеры двадцатых годов не отличались поведением от интеллигентов, имеет ли он в виду отца? Вот так с помощью архивных материалов можно обнаружить черты автобиографизма в научном творчестве.

Мы знаем, что в работе над изданием семейной переписки Лотманов 1940-х годов участвовал Габриэль Суперфин – бывший студент Тартуского университета, диссидент, известный архивист. В прошлом году вы работали в его домашней библиотеке в Бремене. Чему вы научились у Габриэля Гавриловича?

С Габриэлем Суперфином мы сотрудничаем очень давно. Познакомились мы в 2010 году, когда он делал выставку «Тарту – остров свободы». Он для меня был легендарный человек. Его личность я воспринимала через призму рассказов нашего общего друга Сергея Арсеновича Шахвердова.

При встрече сразу стало ясно, что это страшно обаятельный человек. Интересный, весёлый, живой, не застывший на пьедестале. С ним очень интересно общаться.

Метод Суперфина – поиск архивной правды, потрясающее архивное чутьё, внимание к документу, к мелким деталям, которые впоследствии оказываются очень важными. Ученик Лотмана, он тоже обладает умением заряжать и тоже, можно сказать, создал свою школу.

Габриэль Суперфин долго работал в Таллиннском университете, был стипендиатом Лотмановской стипендии, которая дала возможность пообщаться с очень интересными людьми.

Расскажите, пожалуйста, об этой стипендии и стипендиатах.

Лотмановская стипендия была учреждена по инициативе ректора Рейна Рауда, который решил, что архив должен не просто храниться в Таллиннском университете, а вокруг него должна быть какая-то научная жизнь. Благодаря этой стипендии исследователи из разных стран могли приезжать в Эстонию и жить здесь долгое время. Сюда приезжали Михаил Безродный с Ренатой фон Майдель, Елена Погосян с мужем Дмитрием Погосяном, Томас Венцлова, Марина Акимова, Ольга Седакова, Николай Котрелёв. Первым стипендиатом был Борис Фёдорович Егоров – так начался длительный процесс нашего общения, дружбы, сотрудничества. Стипендию какое-то время поддерживал университет, потом поддерживали городские власти. С 2009 года, тоже по инициативе ректора, в Таллиннском университете проводятся ежегодные Лотмановские дни.

В вашем архиве проходят практику студенты, уже второй год работают молодые сотрудницы Екатерина Яблокова и Анна Симагина. Чем вы прежде всего хотите с ними поделиться?

Я хочу, чтобы они испытали радость находок, озарений. Например, недавно мы нашли в архиве открытку из Карловых Вар с подписью «Валерий» и припиской жены, чьё имя мы не сразу смогли разобрать. Сначала прочли «Мила» и стали искать по базе данных всех Людмил и всех Валериев, но никого подходящего не нашли. Почерк мне казался очень знакомым, и ночью меня осенило, что это открытка от Валерия Ивановича Беззубова. У нас нет ни одного другого почтового отправления от него, поэтому в базе данных его имени не было. А жену Валерия Ивановича звали Алла Райд, и точно – на открытке написано не «Мила», а «Алла». Я рассказала эту историю Диме, а он говорит: это же всем известно, что Беззубов был в Карловых Варах.

Кстати, к вопросу о том, что я ценю в Диме: я могу ему рассказать всякие такие вещи и получить совет, поддержку и толчок к разгадке. Не говоря уже об активной помощи в подготовке разных текстов к печати.

Радость поиска, радость находки моим коллегам тоже уже знакома. Они, бывает, бегут ко мне с криком: «Смотрите, это первая страница текста, который мы не могли опознать, а теперь мы знаем, что это за текст».

Под руководством директора архива Мерит Маран вы сейчас подготавливаете материалы к дигитализации. В цифровом измерении оказались вы, человек иной эры.

Прежде всего, хочу сказать, что нам очень повезло с директором. У нас сложился, как мне кажется, очень хороший коллектив. Мерит для меня открывает новые миры. У неё большой педагогический талант объяснять непросвещённым и далёким от дигитальных сфер людям разные сложные вещи. На самом деле благодаря развитию технологий открываются потрясающие возможности, в том числе и для архивистов. Если мы заложим все материалы в этот дигитальный мир, то, может быть, искусственный интеллект поможет найти, к каким работам относятся неопознанные фрагменты текстов.

Иногда бывает очень сложно классифицировать материалы, определить, к какой категории относится тот или иной документ. А иногда один документ сочетает в себе несколько жанров. Например, в материалах Зары Григорьевны на одной стороне листа может быть список дел: «Купить мыло, дочитать статью, прочитать Юрину корректуру», а на другой стороне – замысел работы о символизме. Куда положить этот листок? В раздел бытовых документов или в раздел замыслов? А теперь достаточно внести документ в какое-то одно место и сделать ссылку: «Смотри также…», добавить ключевые слова. И в прекрасном дигитальном мире этот документ так или иначе можно будет найти: если мы спросим про бытовые записи Зары Григорьевны, он выйдет, а если мы спросим про научные замыслы Зары Григорьевны, он тоже выйдет!

Сейчас мы вместе с Мерит готовим интерактивную выставку, которая покажет, как можно применить искусственный интеллект в архивной работе. У нас есть идея взять за основу видеолекцию Лотмана «Культура и интеллигентность». Он читает лекцию на русском языке, ты нажимаешь на соседнюю клавишу, и он своим голосом говорит то же самое на английском языке или на эстонском. Искусственный интеллект может сейчас это сделать. Конечно, при этом возникает ряд этических вопросов – их мы тоже обсуждаем.

Да, я человек старой эры. С одной стороны, стараюсь идти в ногу со временем, а с другой стороны, с опаской отношусь к искусственному интеллекту. И уж конечно, когда студенты пишут работы с его помощью, это сразу заметно. Немного побаиваюсь: не отучит ли он думать? Или же он может помочь думать? Это вопрос открытый.

Уже не раз вы наказывали книги не дарить: некуда складывать. Вместе с тем ваша домашняя библиотека постоянно пополняется.

Сейчас мне очень интересно читать стихи замечательной поэтессы Марии Владимировны Карамзиной, которая жила в Эстонии и разделила трагическую судьбу поколения дореволюционной русской интеллигенции. Её муж был арестован и расстрелян, а сама она умерла от голода в ссылке в Васюгане. Стихи Марии Карамзиной проникнуты ощущением трагичности, близким и понятным нам сегодня. «Сто шагов осталось, не более, до последнего перепутья» – такие строки она написала ещё накануне страшных событий. В этом чтении, конечно, ищешь ответы на вопросы современности.

Т.Г.: Я люблю приходить в ваш архив. Татьяна, благодаря тебе там с самого начала удалось создать доброжелательную и бодрую атмосферу. Люблю бывать у вас с Димой в гостях – в городе и в Лохусалу. Ценю тёплую, здоровую атмосферу вашей семьи. Ты мама троих замечательных сыновей. Филолог, архивист. Таня, что же остаётся от времени?

Наша гуманитарная работа – она очень важная. Мы помогаем общаться с теми, кого уже нет. Ведь если мы кого-то читаем, изучаем, находим новые факты, эти люди становятся живыми. Они рядом, никто не ушёл.

Это очень важная работа по сохранению человеческой памяти, контакта, культуры. Всё это останется. Можно смотреть с разных точек зрения: с чисто научной, с религиозной. С религиозной – вообще хорошо: смерти нет, и времени тоже не будет, а будут все вместе, все встретятся и будут общаться. Ведь это заложено в культуре в целом. Чем занимается культура? Она оживляет прошлое, находится с ним в постоянном диалоге. Зачем люди пишут книги? Почему всех так интересует, что хотел сказать поэт своими стихами? Почему интересует быт прошлых эпох? Потому что люди хотят такого общения и бессмертия. И мы по силам своим тоже вносим вклад в эти труды. Надеюсь, что от нас что-то останется.