Беседовал Тимур Гузаиров

Мы познакомились в университетские годы в Тарту. Ты ученица профессора кафедры русского языка Юрия Сергеевича Кудрявцева и занималась этимологией. А сейчас, уже более двух лет исполняешь обязанности директора городского музея Силламяэ. Лена, помоги мне понять твой интерес к происхождению слов и истории города. Как они взаимосвязаны друг с другом?

Насколько я себя помню, мне всегда хотелось понять, почему мы используем те или иные слова, называя какие-то явления или предметы. Да ещё на разных языках названия отличаются. Мне всегда было интересно рассмотреть внутреннюю форму слова, понять, с чем она связана. Этимология меня заинтересовала ещё в школьные годы, читала разную литературу. Это занятие мне казалось очень увлекательным, в чём-то напоминало детективные истории. И в Тартуский университет я поступала, уже понимая, что хочу заниматься этимологией. Я очень благодарна Юрию Сергеевичу Кудрявцеву. Мне очень повезло с таким учителем. Он открыл для меня научный мир, научил критическому подходу к материалу. Показал, что не надо бояться находить сильные и слабые стороны имеющихся теорий, что их можно и оспаривать.

Работая над дипломом, затем над магистерской работой, я поняла, что этимология, хотя это и раздел языкознания, очень тесно связана с историей. Язык, лексика всегда переплетены с какими-то культурными процессами и историческими событиями.

Чтобы понять развитие семантики того или иного слова или каких-то лингвистических процессов, мне пришлось также работать с историческими документами и архивами. Так, интерес к этимологии постепенно перерос в интерес к истории.

Какая история тебя интригует? Социальная, политическая, экономическая…

Культурная. Мне интересны культурные связи, как они возникают, от каких факторов зависят. Но культура обычно тесно связана с политическими изменениями, торговыми и социальными контактами, экономическими процессами, без их изучения тоже никак не обойтись. И мне всегда больше нравилась древняя история, которая уходит вглубь времён. Только в последние годы появился интерес к современной истории. Хочется разобраться в том, что происходит сейчас, найти какие-то аналогии и проследить закономерности.

Если говорить о древней истории, то какое время и какая страна?

Сейчас я работаю в городском музее, поэтому меня интересует прежде всего история Силламяэ, этой местности. Пару лет назад я преподавала культурологию в Силламяэской гимназии. В мои задачи входило показать развитие культуры Эстонии через призму нашего края. Сначала я планировала по-быстрому «проскочить» древнее время, остановиться немного на средних веках и больше внимание уделить XIX и началу XX века – когда Силламяэ переживал расцвет. Но, прочитав новые исследования, я настолько влюбилась в местные керамические культуры каменного века! Ведь и Кунда, и Нарва совсем рядом с Силламяэ! Мы с гимназистами попробовали даже лепить на уроках образцы этих культур, создавая соответствующие формы и орнаменты. В итоге еле успели к XIX веку к концу курса.

Сейчас мне интересна эпоха викингов. Мы живём на берегу реки и Финского залива. Балтийское море – это часть пути из варяг в греки. Как правило, передвигались вдоль берега моря и заплывали в устья рек.

Существует версия, что и в нашей реке можно найти артефакты того времени. Правда, сделать это будет трудно, так как устье и течение реки сильно изменились из-за постройки дамб и водохранилищ.

Затем интересен XIII век. Эстония была последним форпостом дохристианского, языческого мира. Эти земли были крещены последними в Европе, и сделать это было не так легко. Чтобы завоевать северное побережье, Тевтонскому ордену пришлось на помощь позвать датчан. В XIII веке, согласно одной из гипотез, в Датской поземельной книге (Liber Census Daniæ) появляется первое упоминание о нашем месте. Но оно неофициальное ‒ ведь не упоминается никакого названия, просто говорится о трёх безымянных деревнях и двух стратегически важных дорогах или переправах здесь.

Лена, до начала работы в музее ты чувствовала интерес к истории города?

Наверное, как у многих, проживающих в Силламяэ, у меня долгое время было представление, что история города началась после Второй мировой войны. Это связано со спецификой исторической, семейной памяти. Ведь наши бабушки и дедушки, у кого-то родители, в основном, именно тогда и приехали сюда из других мест. Когда я начала работать в музее, то обратила внимание: существует представление, как с Петербургом, о том, что раньше здесь ничего не было, а потом, в советское время с нуля возник целый город. На самом деле это не так. У Силламяэ есть своя довоенная история, и она не менее интересна.

Что дало тебе более глубокое, обстоятельное знание истории? Изменило ли оно что-то? Или это просто дополнительные факты, которые осели в памяти, и всё?

Нет, наверное, всё-таки это не просто факты. Поменялось отношение. Раньше я, вероятно, как многие, думала: если уже бабушки и дедушки здесь жили, значит, это место наше. А когда видишь, что история корнями уходит намного глубже, что она совсем не связана с нашими семьями, что здесь было другое население, есть своя историческая память, отличающаяся от нашей, тогда происходит переосмысление. Осознаешь, что мир намного шире и рядом с нами живут люди, у которых тоже есть своя история и её восприятие, и надо с этим считаться. Понимаешь: да, все мы движемся, переезжаем, мигрируем и нигде, никогда нельзя сказать, что эта земля исконно моя.

Ты родилась в Силламяэ, затем семья переехала в Выру, где ты пошла в первый класс. В 2017 году, приехав из Норвегии, ты уже со своей семьей вернулась в Силламяэ. Почему ты выбрала именно это место?

После университета, закончив магистратуру в 2005 году, я вернулась в Силламяэ помогать бабушке с дедушкой. До шести лет я жила с бабушкой и дедушкой, в то время родители учились в Ленинграде. Поэтому у меня всегда была тесная связь с бабушкой. Затем в 1997 году я поступила в Тартуский университет. В экономическом плане это были не очень легкие годы, и бабушка с дедушкой помогали мне учиться, оказывали финансовую и иную поддержку. У них было своё хозяйство. Благодаря им я, можно сказать, и закончила университет. Поэтому вполне логичным казалось, что вернусь и буду им помогать какое-то время. Первоначально у меня не было планов остаться в Силламяэ. В 2005 году начала работать преподавателем эстонского языка в Институте экономики и менеджмента (ЭКОМЕН), который, как колледж, именно в Силламяэ и начинался. Затем появилась семья.

В 2013 году мы переехали в Норвегию, но изначально не было планов остаться там навсегда, мы знали, что вернёмся. И было как-то логично вернуться в 2017 году именно в Силламяэ, здесь уже была и квартира, и семейные корни, хотя ЭКОМЕНа, а значит работы, уже не было. Но по приезду работа нашла меня сама ‒ предложили подработать гидом в музее, и как-то всё неожиданно сложилось само собой. Видимо, судьба.

Пожалуйста, поясни, как в твоей жизни связаны истории города и семьи?

Мои бабушка и дедушка по маминой линии приехали в Силламяэ в 1949 году. Это было время, когда здесь менялось население, людей со всех уголков Советского Союза направляли сюда на работу на урановом заводе. Бабушка приехала из Тамбовской области. Там в профессиональном училище Котовска девушек обучали изготовлению пороха. Дедушка ‒ с Волги, из Ивановской области. Бабушка и дедушка встретились в Силламяэ. Потом поженились, родились моя тётя и мама. Я тоже родилась в Силламяэ, с ним связаны мои яркие детские воспоминания. По папиной линии мы северяне ‒ из Архангельской области. В нашем роду есть также корни финно-угорского населения тех мест.

Значительно позднее я начала задумываться о том, как интересно складываются судьбы. Послевоенная история Силламяэ ‒ трагическая. Здесь был свой ГУЛАГ. Строили секретный комбинат №7. Населённый пункт с 1946 года стал закрытым. Но именно из-за этой его особенности сюда направляли молодых специалистов из разных мест. Если бы не Силламяэ, то мои бабушка и дедушка не встретились бы, не родилась бы моя мама, не было бы меня. То же самое и с Ленинградом, куда поехали из разных точек учиться мои родители и где они встретились. Видимо, есть особые места, которые соединяют, объединяют и меняют историю семьи.

Лена, я родился в 25 км от Силламяэ, в советском Кохтла-Ярве. Бывал в вашем спортивном центре, слышал о том, что в ваших магазинах некоторые товары продают только жителям города. Но, конечно, не знал ничего ни о секретном заводе, ни о том, что город был закрытым. Только несколько лет назад от тебя узнал, что после войны здесь рядом были два лагеря: один для балтийских военнопленных, служивших в немецкой армии, они строили город; а другой лагерь входил в систему ГУЛАГа, заключенные строили завод по обогащению урана. В музее хранится каннель одного из узников.

И ты был не один. Многие не знали. До Второй мировой войны, начиная со второй половины XIX века Силламяэ был известен как курорт, в 1920–30-е годы здесь появляется и развивается сланцевая промышленность. Во время немецкой оккупации сланцевая промышленность имела стратегическое значение, поэтому в нашем регионе было немало концлагерей. Послевоенная история Силламяэ началась, наверное, ещё во время войны, так как она тесно связана с атомным проектом Советского Союза.

Война ещё не закончилась, а повсюду начали посылать геологов. В Силламяэ есть даже улица Геологическая и магазин 5-й партии (имеется в виду геологическая, а не политическая партия). И здесь, на территории Силламяэ, обнаружили диктионемовый сланец, в котором содержится совсем небольшой процент урановой руды (0, 0016% ‒ Т.Г.), но все же больше, чем в других известных на тот момент местах. В 1946 году в Кремле принимается решение использовать этот «глинистый» сланец с целью получить элемент А9 ‒ так обозначался в секретных документах уран. В то время атомная промышленность ‒ это всегда и военная. Именно с этого момента Силламяэ был засекречен.

В 1946 году сюда привезли заключённых и бывших военнопленных для строительных работ. Ещё привезли беспризорников, решив, что тут они смогут работать и станут достойными гражданами общества.

Но этот эксперимент не удался – пришлось даже подключать вооружённую милицию из Ленинграда. Где-то в 1948–49 годах уже направляли людей, которые будут работать и жить в городе. Первоначально планы были масштабнее. Комбинат №7 не должен был ограничиться лишь Силламяэ. В теории он должен был начинаться в Нарве, идти вдоль побережья Нарва-Йыэсуу до самого Тойла. В Нарве поэтому был построен завод «Балтиец». В Силламяэ планировали открыть только шахты и небольшое производство. Населённый пункт даже не должен был стать городом.

В первые годы на двух небольших шахтах добывали диктионемовый сланец. Одна работала для нужд завода, другая была экспериментальной. Шахтёрами были заключённые ГУЛАГа, лагерь находился на промышленной территории Силламяэ. В первые годы, пока бараков ещё не было, их возили из Нарвы. Итак, добывали руду, которая шла на комбинат №7, где занимались подготовкой к обогащению урана – на физическом уровне. На первом этапе руду надо было раздробить, измельчить, на втором ‒ обжечь, на третьем – добавляли разные вещества и получали концентрат диоксида урана, который затем отправляли в другие закрытые города, где шло уже настоящее обогащение. Так как в местном сланце содержание урана было небольшим, к тому же открыли другие месторождения, то вскоре шахты в Силламяэ были закрыты, а на комбинат №7 начали привозить руду из стран восточного блока.

Ты, как и я, родилась в 1977 году, в год 60-летнего юбилея Великой Октябрьской социалистической революции. Первые шесть лет ты жила в Силламяэ, затем приезжала сюда к бабушке. Какой тебе запомнилась советская жизнь в закрытом городе? Чем она отличалась от повседневности в Выру?

До определённого возраста я вообще не понимала, что Силламяэ как-то отличается. Для меня это было обычное детство, я думала, что все так живут, и даже не предполагала, что могло быть по-другому. Я помню море, чуть кисловатые бегонии на клумбах. Помню жёлтые ароматные бананы ‒ летом их завозили в Силламяэ, и это не считалось чем-то странным, необычным. Когда мы уже жили в Выру, помню, однажды мама принесла что-то непонятное, зелёное, радуясь, что смогла достать бананы. Но в моём представлении это были совсем не бананы, потому что они были зелёные и казались пластмассовыми, я тогда их впервые увидела такими.

Детство, конечно, везде детство: игры, прогулки, природа. В Выру не было моря, там озеро. Оно меня сначала немного пугало своей тёмной водой, ничего не видно, представляла, какие там плавают страшные рыбы. А в Силламяэ ‒ в море ‒ вода прозрачная, когда заходишь, видны дно, песок, камни. Конечно, вскоре я полюбила и природу Южной Эстонии.

Но главное отличие – языковое. В Выру я впервые столкнулась с тем, что я не понимаю, что говорят вокруг, и меня могут не понять. Ведь до этого в Силламяэ я совсем не слышала эстонскую речь!

И впервые, кстати, тогда начала размышлять о теории языка – как появились языки, откуда взялись первые слова, как разговаривали между собой первые люди, как они договаривались, что, например, стол будем называть столом…

Слушая рассказы бабушки, мамы, изучая историю советской повседневности в Силламяэ, что тебя удивляло?

В самом раннем детстве я не помню, чтобы бабушка рассказывала про свою работу. Когда Эстония восстановила независимость и город потерял статус секретного, то для меня стали откровением редкие рассказы бабушки о том, что они долгое время даже не знали, что работали с радиоактивными материалами, им только советовали мыть тщательно руки. В свободное время они находились в помещениях с ящиками и мешками. Спустя десятилетия узнали, что в них был диктионемовый сланец, то есть находиться там было нельзя из-за повышенной радиации, но за этим никто не смотрел.

Ребёнком я не понимала, что это был закрытый город. Каждое лето мы приезжали из Выру к бабушке. Ехали на автобусе с пересадкой в Тарту. Помню: на фанерной табличке за стеклом автобуса, на которой указывались остановки, никогда не было названия Силламяэ, хотя автобус там всегда останавливался. И уже в начале 1990-х я как-то поехала к бабушке, стояла ждала автобуса в Тарту, автобус подошёл. Перед тем как зайти в автобус, я посмотрела наверх, на табличку, и увидела слово «Силламяэ». Для меня это было так удивительно, стало явным знаком, что что-то изменилось.

Осенью 2022 года я, гуляя в Силламяэ, присоединился к экскурсии. На бульваре, который ведёт к набережной, ты указала на маленькую будку и сказала, что это вентиляционная шахта бомбоубежища, построенного в советское время. Помню своё удивление. А что тебя в городе поразило и продолжает интересовать?

Архитектура сама по себе. И опять же, в детстве ты не обращаешь на это внимания, не задумываешься. А когда сталкиваешься с историей и узнаёшь другие места, то понимаешь: Силламяэ, действительно, уникальный город, можно сказать, даже музей под открытым небом. Потому что весь старый город построен не только в одном стиле, но практически по единому проекту. Он создавался в Ленинграде в полусекретном архитектурном бюро при НИИ. Именно эти архитекторы работали со всеми закрытыми городами, которые строились изначально по принципу города-сада. То есть зелёный центр, парки, скверы с аллеями, важная инфраструктура, только затем идут жилые дома с зелёными дворами, а промышленность – на периферии, уже за городом. Это довольно дорогое удовольствие, но в силу того, что закрытые города имели больше инвестиций, архитекторы, видимо, использовали эту возможность.

Да, это типовые проекты – все бывшие закрытые города похожи друг на друга. Но в каждом случае архитекторы добавляли что-то своё. В Силламяэ, например, практически нет домов-близнецов. Хотя есть похожие дома, со схожей планировкой, но всегда можно найти отличия – разные балконы, оформление окон, разная лепнина и прочие детали. Чего стоит наша знаменитая башня в центре города, которую многие принимают за лютеранскую церковь – откуда в городе, построенном в советское время при Сталине, взяться церкви? Дома в стиле сталинского ампира, или советского неоклассицизма можно найти везде на постсоветском пространстве, но зачастую это отдельные объекты, а здесь целый город представляет собой единый архитектурный ансамбль.

Конечно, с детства я помнила Дом культуры с колоннами, грандиозную люстру в зале. Также был кинотеатр «Родина» с интересными росписями на стенах внутри (сейчас мало что сохранилось и само здание не в очень хорошем виде, хотя и является памятником культурного наследия; надеюсь, что новые владельцы приведут его в порядок). В детстве не задумываешься, что это что-то особенное. А сейчас я понимаю уникальность этого и то, как важно сохранить эту архитектуру.

Из малых архитектурных форм я очень хорошо помню доску почёта. Она, наверное, была в каждом советском городе, но у нас доска почёта является украшением исторического центра города.

Сегодня на ней находится городская карта. Советский артефакт сохранили и, на мой взгляд, удачно вписали в новое время. Она привлекает внимание туристов (там есть необходимая информация), но в то же время не нарушает стилистику городской среды. Кстати, когда я уже работала гидом, то узнала, что в городе была и своя доска позора.

Что касается шахт бомбоубежища, то да, гуляя по нашему городу, можно найти их немало. Такие невзрачные и серые (это на бульваре Мере её отштукатурили в ходе реновации) будочки с решётками с четырёх сторон – это неотъемлемая часть нашего босоногого детства. Тогда мы на них проводили немало времени, играя и не задумываясь о их назначении. Для нас они были естественной частью городского пейзажа. Но эти шахты изначально выполняли также функцию запасного выхода из бомбоубежища – внутри них есть лестница, и располагались они всегда на некотором расстоянии от зданий. Чтобы, в случае обрушения здания, можно было легко выбраться на поверхность. Так как город был связан с атомной и военной промышленностью, то уже изначально всё так было запланировано ‒ под каждым крупным зданием или комплексом зданий должно быть бомбоубежище.

А ты хоть раз была в таком бомбоубежище?

У нас есть филиал музея, который находится в отремонтированном бомбоубежище Центра культуры. Помещение отремонтировали, музей сам по себе интересный, но вот той атмосферы уже нет. Под домом, где я живу, есть такое бомбоубежище. Там я была и даже водила туристов. Там можно получить больше представления о первоначальном виде: сохранились многие помещения и старые надписи. Бомбоубежище ‒ это целый комплекс, идёшь по коридору, несколько поворотов, несколько помещений, где-то склад для продуктов, где-то туалеты и душевые, помещение с нарами, вентиляционный блок (автономная вентиляция с двигателем и фильтром, также есть ручка, чтобы можно было вручную «фильтровать» воздух).

Лена, ты стремишься также заниматься исследовательской работой. Какие темы и вопросы тебя волнуют?

Когда в 2017 году я начала работать в музее, читала материалы по истории Силламяэ, слушала и переводила экскурсии Александра Петровича Пополитова – одного из создателей музея, замечательного краеведа, коллекционера и мастера. Но у меня очень быстро возник вопрос: везде говорится о первом упоминании этого места в 1502 году с пометкой thor Bryggen, но в связи с чем и где это говорится? Что произошло в том году? Где этот документ? И что это за странный такой «тор брюгген»? Никто толком не знал. Существовали разные теории. Что это название корчмы, которая была на месте Силламяэ в 1502 году, что оно связано со скандинавским Тором, что сюда высаживались датские рыцари…

Именно с поиска источника я начала своё первое исследование в музее. В результате в библиотеке Тартуского университета удалось найти Сборник грамот Ливонии, Эстляндии и Курляндии (Liv-, est- und kurländisches Urkundenbuch), в котором и нашлось письмо от 12 марта 1502 года. Так я узнала, что «тор брюген» – это не название корчмы, а фраза на средневерхненемецком с предлогом, обозначающая «к мосту». Ливонское войско вышло на пути в Ревель к мосту и там остановилось на привал. Кстати, корчма, как оказалось, там тоже была, но в другом месте и с другим названием. Таким образом, это место когда-то называлось просто «Мост». Позднее слово «мост» в названии населённого пункта сохранилось, ещё и приросло «горой».

Это исследование потянуло за собой другие. Прежде всего, стало интересно, как и почему это войско оказалось 12 марта 1502 года именно у этого моста, по какой причине было написано письмо, есть ли ещё подобные документы? Потом захотелось разобраться с местными Штакельбергами – задача не из лёгких: столько линий, родов, ветвей! Изучала воспоминания дачников и переписку Бальмонта из Силламяэ. На определённом этапе поняла, что этого мало ‒ необходимо делиться открытиями, обмениваться знаниями. Так начали организовывать в музее научные конференции, приглашать историков, краеведов, других исследователей.

Последнее, чем начала заниматься, это картотека заключенных ГУЛАГа в Силламяэ и дальнейшие судьбы этих людей, а также людей из списка сборника Memento, связанных с нашими местами. Но, к сожалению, административные обязанности сейчас отнимают много времени и полноценно заниматься исследованиями не получается.

А ещё мне нравится думать, что Силламяэ – это особое место, место встреч! Я уже упоминала о знакомстве здесь моих бабушки и дедушки. Силламяэ как перекрёсток разных судеб, семейных историй и исторической памяти, волей или (чаще всего) неволей оказавшихся в этом месте. История подсказывает, что это всё неслучайно.

Здесь ещё проходил важный торговый путь ‒ часть Ганзейского сухопутного пути из Ревеля в Нарву и Новгород. Первые упоминания Силламяэ связаны либо с переправой, либо с мостом. По первым документам становится понятно, что это место имело также какое-то стратегическое значение для военных действий. Скорее всего, берега реки были круче и можно было где-то не допустить врага или, наоборот, где-то прорвать оборону, обстреливая одну сторону с другой. Мостовая гора, некоторая возвышенность исчезла уже в XIX веке при постройке каменного моста.

С одной стороны, всё, что происходит в Силламяэ, ‒ случайность, а с другой ‒ всё обусловлено какой-то важной особенностью этого места. Места, где дорога встречается с рекой…

Давай уточним географию. Лена, расскажи кратко о реке.

Наша река Сытке берёт начало из системы Куртнаских озёр. Течёт в сторону моря, что в наших краях непросто из-за глинта. Река подходит к морю, образуя каньоны, ущелья. Подойдя к морю, она не впадает в него сразу, как все обычные реки, но неожиданно поворачивает и около двух километров течёт параллельно морю и только потом в него впадает. Таким образом, образуется узкий полуостров. На нём у нас и построен променад – тоже уникальный: одновременно и морской, и речной. Из-за реки попасть на него и к морю невозможно без мостов. Так что для Силламяэ мосты всегда были важны.

Силламяэ – был ли он и для тебя мостиком в жизни?

Несомненно. Сначала мостиком в другую жизнь (на каком-то этапе я выбралась из Силламяэ), в другие города, мостиком к другим людям. Я жила на юге Эстонии, в Тарту, Таллинне, пожила в Норвегии. В этом смысле Силламяэ был мостиком, отправной точкой в иное пространство. Но в итоге я вернулась, но уже в другой Силламяэ, и даже к другим людям. Поэтому для меня это мост к новым возможностям и встречам.

В последнее время я люблю гулять вдоль моря в Силламяэ, по маршруту город ‒ лес. Одновременно в Силламяэ размышляю о советском времени. Лена, с чем ты здесь встречаешься?

Однозначно с природой. Я всегда удивляюсь уникальному соединению природы и промышленности в этом месте, их сосуществованию. Парки, лес, море – всё в шаговой доступности. Кроме этого, так как меня всегда интересовали истоки, в городе я встречаюсь не только с советским периодом, но и с более ранней историей. Когда я хожу по улочкам, то вижу не только фасады, но часто думаю о том, что было здесь до них. Выхожу на центральную улицу и представляю, кто из царей или исторических деятелей мог бы проезжать мимо. Ведь Силламяэ стоял на почтовом тракте между Петербургом и Ревелем или Дерптом. Если я подхожу к мосту (откуда всё начиналось), то размышляю о Ливонском периоде в Эстонии, об упадке Ливонского ордена (это уже XVI век), о появлении на востоке другого сильного государства (к этому периоду относится постройка Ивангородской крепости). Гуляя по променаду, вспоминаю знаменитых дачников.

Что ты имеешь в виду?

Балтийский немец Фридрих Лудольф фон Зейдлиц купил в 1849 году эти земли и основал курорт. Это произошло задолго до основания курорта в Нарва-Йыэсуу. Сначала сюда приглашали балтийских немцев. А когда была проложена железная дорога, то уже массово начали приезжать отдыхающие из Петербурга и Москвы. Здесь проводили лето Вячеслав Иванов, Константин Бальмонт, художники Бенуа, Берггольц, Дубовской, изобретатель Борис Розинг. Академик Иван Петрович Павлов с семьёй отдыхал в «Силламягах» более 20 лет подряд. Во времена Эстонской республики, до середины 1920-х Силламяэ ещё оставался курортом. Его упадок начался, когда сюда пришла сланцевая промышленность.

В 1925 году бывший российский инженер, сбежавший в Финляндию, Рудольф Зейдлер получил разрешение на постройку сланцеперегонной фабрики. Пока фабрика строилась, дачники ещё приезжали. А когда начался процесс перегонки сланца и задымили трубы, в газетах появились статьи о том, что в Силламяэ пришла вонь Зейдлера, и дачники перестали здесь отдыхать.

Всё же Силламяэ продолжает мне напоминать только о советском времени. В прошлом году при музее открылся парк советского периода. Расскажи об этом проекте: истории и концепции.

Парк «Таинственный Силламяэ» включает в себя также историческую экспозицию внутри музея, поэтому говорить, что это только о советском периоде, было бы неверно. Мы хотели показать разнообразную историю Силламяэ. Мне кажется важным донести до людей, что ранняя история города и довоенный период не менее интересны. А вот на территории за зданием музея мы действительно хотели создать аутентичную атмосферу парка советского времени. Но наша парковая зона отличается от Приморского бульвара и городского парка. Ведь они воссоздают стиль второй половины 1950-х годов, а наш парк символизирует начало послевоенного Силламяэ: конец 40-х ‒ начало 50-х, поэтому у нас, например, другие скамейки и урны. Мы трепетно относимся к нашим клумбам и стараемся сажать те цветы, которые высаживали именно в тот период.

Вообще, идея о благоустройстве территории за музеем существовала давно. Раньше там было запущенное поле. Предыдущий директор музея Аала Гитт мечтала сделать там что-то интересное, но составленный проект был, как говорится, положен под сукно. Шло время, в городе были осуществлены два больших проекта, которые профинансировал Европейский фонд регионального развития: бульвар Мере с лестницей, затем ‒ променад. Объявили новый конкурс. После променада стало актуально благоустроить территорию с другой стороны музея. Горуправа предложила создать там тематический парк. И мы, конечно, ухватились за эту возможность, стали думать, что можно сделать.

С одной стороны, хотелось, чтобы это было благоустроенное пространство, а с другой – чтобы парк нёс какую-то информацию. Планировали рассказать об атомных секретах, о закрытом городе, о том, как проходило детство и юность в то время. Проект писался в 2021 году, и финансирование получили также до 24 февраля 2022 года. Безусловно, война очень много изменила. Во-первых, нужно было в известной степени переосмыслить концепцию парка. Во-вторых, выросли цены ‒ и очень многое, что мы хотели сделать, не получилось осуществить чисто по финансовым причинам.

Мы отказались от таких объектов, как бочка кваса и аппарат для газировки (эти элементы из более позднего периода). В центре парка мы решили поставить нейтральную скульптуру ‒ спортсменки, спортсмена или ребёнка (подобные стояли когда-то на лестнице и в городском парке). Когда мы начали реализацию проекта, в прессе появилось очень много статей. В интернете шли дискуссии, были нападки. Но мы решили: построим, и пусть люди приедут, увидят своими глазами, составят своё мнение.

Мы же хотим показывать историю Силламяэ, как она есть – со всеми положительными и отрицательными моментами.

Постройка города, действительно, была связана с советским атомным проектом и сталинским временем. Нужно было как можно больше урана. И на шахтах здесь работали заключённые, чьи жизни не ценились. Красивые фасады строились бывшими военнопленными. В то же время молодые специалисты, которые сюда приехали работать и жить, также участвовали в строительстве и развитии города. Многие горожане выходили на субботники, занимались благоустройством. С одной стороны, уровень жизни в те времена в Силламяэ был на порядок выше, обеспечение шло из Москвы, но с другой – люди работали на вредном производстве, что не могло не сказаться на их здоровье. В музее есть зоны, где можно просто окунуться в прошлое, вспомнить детство, свой дом или дом бабушки с дедушкой (естественная и правильная ностальгия, связанная с семьей, преемственностью поколений), и зоны, где зрителя приглашают поразмышлять об истории, что-то переосмыслить.

Например, на территории парка есть два павильона. В одном из них, в почтовых ящиках посетитель найдёт секреты и тайны того периода, когда вместо Силламяэ использовалось название «Почтовый ящик 22». Здесь же можно при помощи виртуальной реальности попасть в мир атома, узнать о его строении, о контролируемой и неконтролируемой атомной энергии.

Помню, мне было неприятно виртуально нажать кнопку, после чего происходит ядерный взрыв. Хотя это понарошку, но всё же совсем не весело.

Я согласна – приятного мало. Но мне кажется, что сейчас особенно важно донести до людей мысль о том, насколько страшное это оружие – мы, похоже, начали забывать или перестали относиться к этому серьёзно. В другом павильоне мы показываем виртуальную реальность, построенную на сюжете романа Замятина «Мы». Зритель может задуматься о будущем, об идеальном государстве, о свободе и контроле; представить, что может быть, если дать волю тоталитарному режиму…

Лена, ты оптимист или пессимист? Каких мыслей и чувств у тебя больше в нашу новую, после 24 февраля, эпоху?

В наше время, конечно, очень многое сделано для того, чтобы человек стал больше пессимистом. Но пессимистически смотреть на всё постоянно очень сложно. Моё поколение немного застало советский период. Затем оказалось в свободной Эстонии, и всё как-то складывалось, развивалось. Казалось, в мире есть стабильность, и никто из нас не ожидал, что вдруг в XXI веке может начаться война. Мы все, наверное, были в разной степени идеалистами. Уверена, я не одна такая, кто может сказать, что это однозначно выбило из колеи. Поэтому я изо всех сил стараюсь всё-таки быть больше реалистом и немного историком.

Если задуматься о будущем Европы, мира, Земли, то становится очень тревожно. Но в то же время я понимаю, что невозможно жить постоянно в этой тревоге, это ни к чему хорошему не приведёт. История помогает понять: любые войны когда-то заканчиваются. Да, в какой-то момент всё происходящее кажется полной катастрофой, но потом всё проходит, постепенно даже приходит в норму. Этим знанием история помогает. Поэтому я держусь за эти знания. Конечно же, держусь за своих родных и семью.

Сейчас я не могу однозначно сказать, оптимист я или пессимист. Начинаешь думать об одном, кажется, всё очень пессимистично. Думаешь о другом ‒ нет, не всё. Если человечество совсем себя не уничтожит, то мы должны всё-таки выбраться из этого.

Лена, уточняющий вопрос. Ты сказала: быть реалистом. Поясни, пожалуйста, что это значит для тебя сейчас?

Прежде всего, не строить иллюзий, понимать, что мир такой, какой он есть ‒ несовершенный. Раньше казалось, что человечество развивается, становится более гуманным, что никогда такой ситуации не может возникнуть. Мы воспитывались и росли с пониманием «никогда больше». Казалось, что войн – хотя бы в Европе – больше не может быть. Теперь для меня реалистичное восприятие жизни заключается в том, что может случиться всё что угодно, и от нас это совсем не зависит. Это нужно просто принять как факт. Это ‒ одна сторона. Но ещё оставаться реалистом для меня значит понимать, что это часть исторического процесса, а значит, можно и порой просто нужно стараться смотреть на происходящее глазами наблюдателя, опять же понимать, что любая война заканчивается.

Ты сказала, что в 22-м году события тебя выбили. А выбили куда?

Выбили из идеалистического представления в мир суровой реальности, сбили розовые очки, наверное, помогли где-то повзрослеть. Ведь розовые очки ‒ это всегда немного детскость, а тут пришлось столкнуться с реальностью, вылезти из уютной ракушки. Хотя порой очень хотелось забиться дальше и глубже.

А во что ты сегодня веришь?

Хороший вопрос. Когда многие иллюзии рушатся, то начинаешь многое переосмыслять, также и какие-то вопросы веры. Понимаю, что от меня не зависит многое, что происходит в мире. Но также знаю, что пространство вокруг меня, атмосфера, мои эмоциональные реакции ‒ это зависит от меня, на это я могу повлиять. Вера в Бога для меня не перестала быть актуальной, она помогает выжить в сложные времена. Здесь появилось большее осознание того, что Бог даёт каждому лично и человечеству в общем полную свободу выбора. И то, что творится в мире, – это наша ответственность.

В нашем разговоре летом 2023 года ты сказала для меня очень важные слова о том, что в первые месяцы после начала войны в Украине ты находила поддержку прежде всего в самой себе. Я тогда в себе не нашёл ресурса.

Тогда я столкнулась с тем, что у людей могут быть совсем иные представления. С одной стороны, это естественно, но с другой – это казалось каким-то абсурдом. Я поняла, что не могу уже рассчитывать на поддержку с их стороны. Поэтому логично было искать единомышленников. Но тут я столкнулась с тем, что даже если другой человек разделяет твои взгляды, то эмоционально он часто опустошён. Конечно, наша ситуация ни в коем случае не сравнима с тем, что чувствуют и переживают люди в Украине. Но я понимала, что человек не может поддержать меня, потому что ему самому нужна поддержка. Поэтому в итоге начинаешь искать другие ресурсы и понимаешь, что это – ты сама и то, что у тебя внутри. И ради себя самой и ради детей, которые рядом и зависят от тебя, надо эти силы найти.

Больше гуляла, уезжала далеко на велосипеде, смотрела на море, дышала морем, сознательно ограничивала новости. К тому же, у меня добавились обязанности в музее. Любимое дело, то, чем нравится заниматься, помогало держаться. Понимала, что здесь я могу что-то сделать, дать и другим людям, и что-то взамен для себя получить. Ведь когда человек что-то новое узнаёт, то это тоже положительные эмоции. Бо́льшую ценность для меня приобрели человеческие отношения. Когда понимаешь, что можешь с людьми оказаться на разных берегах, то ещё ценнее и ближе становятся люди, с которыми находишь общий язык.

Ты упомянула веру, а где два других слова?

Надежда однозначно важна для меня, ведь она остаётся последней. Надежда ‒ это частичка оптимизма. Это как сейчас смотреть в будущее с позиции, что мир окончательно не сойдёт с ума и где-то будет точка, когда мы одумаемся. Конечно, как говорится, вера и надежда без любви ‒ ничто. Любовь как необходимая составляющая. Любовь не в романтическом плане, для меня это больше про взаимоуважение, родство душ, отношение к другим, себе, окружающему миру.

При упоминании слова «музей» сразу же в голову приходят «история», «память». Лена, музей – это ещё какие слова?

Связь. Связь прошлого, настоящего и будущего. Мне очень нравится, когда в музей приходят семьи или бабушки с внуками. Старшие рассказывают подрастающему поколению о своём детстве, жизни, разъясняют, для чего нужны были те или иные предметы, делятся воспоминаниями. Через всё это внуки узнают историю своей семьи и несут память и историю семьи дальше. Музей оказывается местом встречи или, опять же, мостиком между поколениями.

Ты сказала, что музейная работа – это твоё любимое дело. Как ты чувствуешь, что ты здесь даёшь другим людям?

В музее я могу, во-первых, дать людям положительные эмоции в плане воспоминаний. Даже если человек приходит и вспоминает советское прошлое – я это никогда не оцениваю с идеологической точки зрения. Я понимаю, что человек, видя эти экспонаты, погружается, прежде всего, в воспоминания своего детства и юности. Это вопрос не идеологии, а нашей психологии. В детстве все наши проблемы решали родители, естественно, оно казалось беззаботным и светлым. Поэтому человек, особенно в кризисные времена, обращается к этой памяти, и не потому, что в советское время было лучше, а потому, что это было его детство, юность, молодость, когда действительно казалось, что всё впереди и всё было в твоих руках. Во-вторых, в музее мы можем дать человеку новую информацию и пищу для размышления, помочь что-то переосмыслить – это тоже важно в наше время.

Что музей дал тебе?

Возможность самореализации и вызов. Коллектив музея – это семья. У каждого свои особенности, свой характер. Нужно находить подход и работать над собой. По своей природе я скорее мягкий человек, мне хочется искать компромиссы. Это помогает решать какие-то проблемы, но иногда нужно проявить твёрдость, даже некоторую жёсткость. Как раз в музее я последнее время этому учусь.

Наш разговор мы начали с твоей любви к этимологии. История Силламяэ. Какие слова ты записала бы в словаре?

Само название города говорит о том, что нельзя обойтись без слов «мост» и «гора». Конечно, нам сейчас непонятно, какие горы в Силламяэ?! Но для древнего эста выше холмов ничего не было, и для него они действительно были горами. Их ему приходилось преодолевать. Было нужно долбить этот известняк, чтобы что-то здесь построить. Для меня гора всё же символ не препятствия, а твёрдости – твёрдости духа, трудолюбия. Я уже говорила о Силламяэ как мосте, где происходят встречи.

Кроме этих двух слов, конечно, ещё и море. По воспоминаниям современников, академик Павлов, когда летом отдыхал здесь, купался в нашем суровом Финском заливе каждый день, несмотря на погоду. Да, наше море не всегда тёплое, зато всегда освежает, не даёт расслабиться, закаляет – суровое, но любимое. И ещё наше море учит видеть оттенки там, где, кажется, сплошной серый цвет, такой вот сумрак, а всё же начинаешь замечать где-то светлую полосу, ещё что-то.

Лена, что остаётся от времени?

Память. Она остаётся всегда. Память, которая живёт во мне, память моих предков, память истории этого места, память, которая, я надеюсь, будет продолжаться в моих детях, через них продолжится в будущем. И опять же, это место сохранит память о нас.

Ты бы хотела написать книгу о Силламяэ?

Да, хотела бы. Собрать все результаты своих исследований. А когда выйду на пенсию, я хотела бы написать ещё детскую книжку с приключениями об истории Силламяэ. Это моя мечта, но это уже на будущее, поэтому я не теряю надежды, что будущее всё-таки будет.

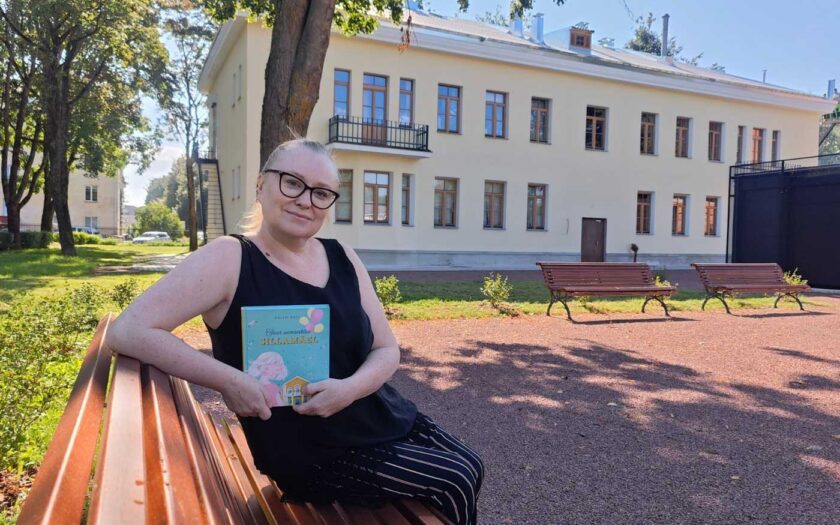

Фото из личного архива