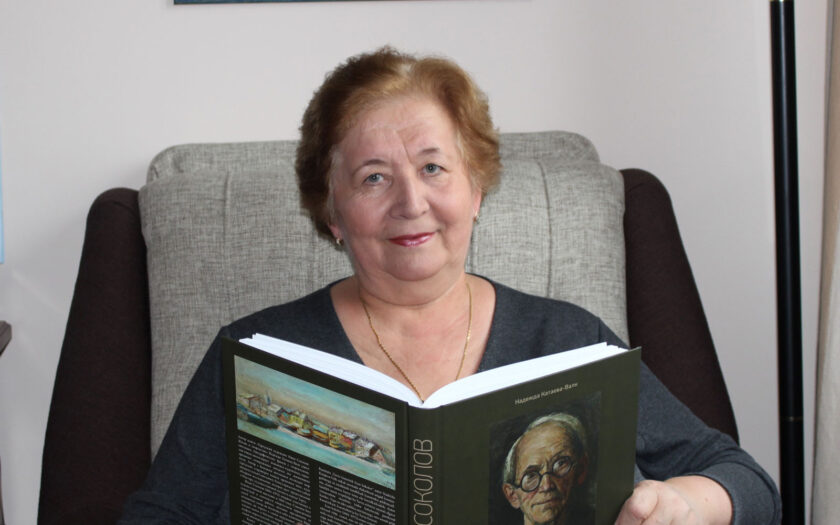

Мой сегодняшний разговор – с Надеждой Валк. Она директор фирмы «Диалог», издатель, переводчик, сама пишет прозу и стихи, организует художественные выставки. А ещё она неисправимый оптимист.

Тимур Гузаиров

Фото из личного архива

Когда я шёл к вам из архива, увидел первые подснежники. Моя сегодняшняя радость. А что вас радует?

И меня тоже всегда радует природа, особенно мой сад. Каждое утро, просыпаясь, я смотрю в окно и вижу цветы и деревья, которые были посажены мной. Перед тем как ехать на работу, увидела сегодня, что распустились крокусы. Первые майские колокольчики появились ещё неделю назад, до того, как на этой неделе выпал снег, я боялась за них, но они выжили и цветут.

Мы говорим с вами в конце марта 2025 года. Мы адаптировались к новому – после 24 февраля – времени. Что изменилось в вас за последние три года?

Человек на самом деле меняется всю свою жизнь – физически, социально, духовно. Меняется из-за возраста – вначале взрослеет, потом стареет. Меняется его окружение и самооценка, в зависимости от того, как окружающие и как он сам оценивают его деятельность и достижения. С возрастом меняется уровень притязаний. Но всё-таки личностный стержень не изменяется под влиянием внешних событий – он узнаваем в человеке уже в раннем детстве и остаётся с ним до глубокой старости. Для одного стакан наполовину пуст, для другого – наполовину полон.

Я не изменилась в том, что я остаюсь таким же неисправимым оптимистом. Когда вокруг так много рушится, стирается, уничтожается, оптимисты работают на созидание. Я всё-таки живу с верой в людей и с надеждой на то, что наступят лучшие времена. Какой-то период жизни может быть очень трагичным. Не только в жизни человека, общества, но мира в целом, как сейчас. Но я думаю, что всё равно мы все выберемся из этого жуткого котла.

Надежда никогда надежду не теряла?

Нет, старалась не терять. Хотя, конечно, наше мироощущение зависит во многом от событий, которые происходят вокруг. Когда был ковид, мы думали, что ничего хуже быть не может. Оказывается может. Мир подошёл к опасному рубежу, средств для уничтожения человечества уже накоплено в мире на несколько земных шаров и цивилизаций. Можете считать это рассуждением беспартийного обывателя, каковым я и являюсь, но в последние годы я переживаю разочарование в тех, кто правит нами, кому доверены наши судьбы и судьбы стран и континентов. Хватит ли у них благоразумия и компетенции, сработает ли понимание их личной ответственности перед своими странами и народами… Хочу надеяться, но думать об этом больно.

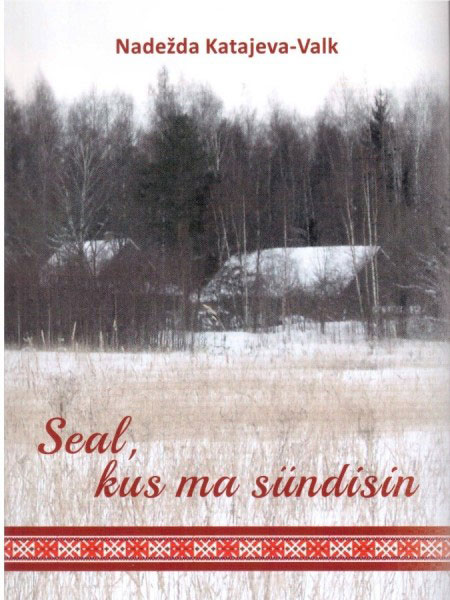

«Земля, где я родилась, была пограничной. В тридцати километрах на юг, за Лаврами, жили латыши, в двадцати километрах на запад, за Печорами и Лухамаа, – эстонцы, а в нашем краю, вокруг Буравенского озера, уживались по соседству русские и полуверцы». Так начинаются ваши мемуары «Там, где я родилась». Первое издание вышло в 2014 году, книга получила премию фонда Eesti Kultuurkapital, была также опубликована на эстонском языке. Детство на пограничной земле – чему оно вас научило?

Я благодарна судьбе, что родилась там, на пограничной полосе, в окружении трёх разных культур. Детство показало мне, что люди должны быть достаточно толерантны к чужой культуре, к мнению других людей. И ещё я поняла, что чужую культуру можно уважать, можно к ней с теплом относиться, к их обычаям и традициям, любить эту культуру, но до конца понять людям разных культур друг друга очень сложно, практически невозможно.

А откуда такое ощущение?

Из жизненного опыта. Мы жили с народом сето чересполосно. Наша деревня с хуторами, дальше их деревня с их хуторами. Продавался дом русского – покупателя искали среди русских, даже скотину продавали только своим. Они также. И это было нормально и объяснимо. Каждый жил своим укладом, и корова или лошадь понимали команды у русских на русском, у сето – на их языке сето. Я описываю в своей книге историю, когда отец купил корову в сетоской деревне, но через полгода вынужден был продать её на сетоский хутор и купить другую, нашу, из русской деревни. Коровам, оказывается, для развития двуязычия может не хватить коровьей жизни.

Да, мы действительно жили по соседству. Ходили вместе в школу, гуляли на деревенских гуляньях – курмашах, они – в наши деревнях, мы ходили в их деревни. Но мы у них своих песен не пели, и они у нас пели с нами или только прогуливались и танцевали. Свадьбы тоже гуляли – они свои свадьбы и праздники, а мы – свои. Но на свадьбы ходили друг к другу посмотреть. Они всегда говорили: приходите к нам, и наши приходили, стояли в сторонке, смотрели, как праздник гуляется. Они никогда нам не навязывали своих песен, своего праздника. Детей угощали конфетами, женщин иногда обносили винцом. А на русские свадьбы они приходили к нам и также смотрели.

Не мешать другим людям жить по их правилам, не навязывать им свои правила. Не стоит и набиваться к ним в друзья. Если ты набиваешься к ним в друзья, они это могут принять как вторжение в их культуру и не будут тебя уважать. На пограничной полосе у людей двух разных культур выработана традиция деликатного сосуществования и культурной автономии.

Я, конечно, слышал о Сетомаа, но ни разу, кажется, сето не видел, не говорил с ними (по крайней мере, я об этом не знал). Расскажите, пожалуйста, о полуверцах.

Да, мы их называли полуверцами, хотя официально их национальность в те годы именовалась сету. Теперь их название произносится и пишется идентично тому, как это звучит на их языке – сето. Финно-угорский народ, живущий на пограничной полосе, православного вероисповедания. Мы молились в одной церкви, нас с ними крестили в одной купели и хоронили в одной земле.

Так почему тогда полуверцы? Сето сохранили до наших дней свою языческую веру и тайком от посторонних, (то есть русских) молились ещё своему богу Пеко. У них были священные камни, куда они приносили жертвоприношения – зерно, монеты.

Мы, дети, ничего этого не знали, как и то, что деревянную фигурку бога Пеко надо завоевать в кулачном бою. Бой шёл до первой крови, и бог Пеко уезжал в дом победителя, куда потом вся сетоская округа несла свои дары. Иногда мы их называли эстонцами, потому что учились они в эстонских школах, но язык сето по звучанию больше похож на финский, много своей лексики. Я думаю, что по происхождению это более древний финно-угорский язык.

При всей взаимной автономии две разные культуры соприкасались и оказывали влияние одна на другую. Некоторые элементы интерференции можно увидеть в предметах быта – вытканные моей мамой половики очень напоминали сетоские, а узенькие пояса, которые ткали на свадьбы, имели у них и у нас одинаковый орнамент. У них были свои широкие сетоские пояса, но вот узенькие – не отличались, и кто у кого позаимствовал – сказать трудно.

Я думаю, что сето как культура малого народа опасалась заимствований, чтобы не раствориться в культуре большого по численности народа и сохранить свою идентичность, русские же, напротив, без всякой опаски стремились перенести в свои обычаи то, что им нравилось у других народов, и тем самым обогащали свою культуру.

Если бы вы писали свои мемуары сегодня, что-нибудь иначе написали?

Думаю, вряд ли. Могла бы добавить несколько эпизодов, но менять написанное не стала бы. Я старалась писать предельно откровенно. Одного только боялась – переврать события, рассказанные мне моей роднёй и земляками. Некоторые рассказы я перепроверяла у других очевидцев событий, и факты, к удивлению, не всегда совпадали.

Последнее предложение книги: «Просыпаясь, я понимаю, что отец и мать, их души рядом со мной, и они всегда придут поддержать меня в тяжёлый час, а значит, я и есть счастливая и сильная, нужно только не сомневаться в этом». Надежда, чем и как мама с папой поддерживают вас сегодня?

Мои родители умерли довольно молодыми, отцу и матери было по 56 лет. Они пережили войну, многое видели, отец был в концлагере в Клоога. Всё это не могло не сказаться на их здоровье. Самая большая скорбь в моей жизни, конечно, то, что я очень рано осиротела. Но родители заложили в нас с братом многое, что помогает нам все эти годы.

Во-первых, прощать людям прегрешения вольные и невольные, не обижаться по пустякам, благодарить, не обращать внимания на мелочи. Родители были людьми православной культуры и передали нам веру. Я не скажу, что я очень набожный человек, но перед сном всегда читаю «Отче наш» и мысленно благодарю Бога и за прошедший день, и за грядущий. Проходит годовой цикл, приходит Прощёное воскресенье, я прошу прощения и прощаю других – и, действительно, с души уходит всякая обида.

Второе – это уроки семейной заботы и любви, с которой мы вышли в жизнь, – это пример родителей. Третье – труд и стремление к учёбе. Мой отец был школьным учителем. Он вслух не очень выражал своё отношение к советской власти, и многие вещи, конечно, ему не нравились. При этом отец говорил, что у советской власти есть одно очень большое преимущество – доступность образования. Любой бедный человек, если у него имеется желание выучиться, может этого достигнуть. Я эту возможность использовала многократно в жизни и до сих пор постоянно учусь. Это от отца. Он мне не раз говорил: «Всю жизнь учись, используй всякую возможность изучить что-то новое. Если будешь после школы учиться в Эстонии, у тебя будет возможность выучить эстонский язык». Сам он хорошо говорил по-эстонски.

Моя любовь к живописи тоже идёт из детства, из семьи. Отец выписывал «Огонёк», там были цветные иллюстрации картин известных мастеров.

Отец вырезал иллюстрации, помещал их в рамки над письменным столом, где он работал. Экспозиция менялась. Мы с братом должны были находить в библиотеке сведения о художниках, выписывать и рассказывать о том, что нашли. Кто такой Рембрандт, Рубенс, Леонардо да Винчи? Когда я в 15 лет заработала свои первые деньги (стихи опубликовали в газете), то в магазине выбрала и купила книжку «Искусство Италии». Так начиналась моя любовь к живописи. Вот за всё это и многое другое я благодарна своим родителям.

Вы по образованию психолог.

Я не только психолог. По первому образованию я русский филолог, окончила Тартуский университет, русскую филологию, училась у Юрия Михайловича Лотмана, занималась стиховедением у Петра Александровича Руднева. Когда он с женой уехал из Тарту, то нас, осиротевших семинаристов, взяла к себе Зара Григорьевна Минц. Я занималась метрикой поззии Александра Блока, Владимира Соловьёва, Аполлона Григорьева. Это был очень интересный период в моей жизни. Собирала материал для дипломной работы в архивах Москвы. Очень пригодились знания по источниковедению, полученные на лекциях Павла Семёновича Рейфмана.

Но уже тогда, на последних курсах, я понимала, что дальше хочу изучать психолингвистику, меня интересовало порождение речи, вербальное развитие, билингвизм и многоязычие. После защиты дипломной работы в беседе о будущем с Зарой Григорьевной я сказала, что буду поступать на психологию. И вот диплом филолога на руках, я иду в приёмную комиссию, а мне говорят: «Нет, вы должны два года отработать, только потом можете подавать документы». Конечно, у меня, как у всех, было распределение в школу, и я четыре года преподавала русский язык в эстонской школе.

Но после второго года поступила на заочное отделение психологии, на которое принимали при наличии высшего образования. Моими однокурсниками были люди самых разных профессий, у нас было в году четыре сессии, где нам читали исключительно предметы, связанные с психологией, и никаких общественных, которым на филфаке отводилась треть времени. С благодарностью вспоминаю моего научного руководителя Петера Тульвисте, Михаила Алексеевича Котика, Айно Лунге – она читала нам детскую психологию. Помню лекции Андруса Порка по неопозитивизму.

Свой диплом по психологии я написала об ассоциативных полях при билингвизме и психодиагностике переводчиков. Потом, сразу поступив в аспирантуру, я писала диссертацию по когнитивному развитию ребёнка в диалоге. Каким образом, задавая вопросы, ребёнок постигает мир и выявляет его закономерности, как потом включает в свою речь употребление различных исключений, нарушающих закономерности. Работа так и называлась «Когнитивное развитие ребёнка в вербальном диалоге».

Я сдала экзамены кандидатского минимума, написала несколько научных статей, выступила на нескольких конференциях, но на два года по трагическим семейным обстоятельствам вынуждена была прервать научную работу, а когда смогла вернуться, меня уже привлекли другие горизонты.

В 1990-е годы вы создали фирму «Диалог». Сначала языковые курсы, переводы, затем издательская деятельность, книжный онлайн магазин.

«Диалог» был основан раньше, в конце 1980-х, а точнее 29 июня 1989 года. Сначала был кооператив, мы основали его втроём: я, моя однокурсница Ирина Кирпичникова, она в те годы преподавала в Сельхозакадемии, и моя коллега по кафедре методики Тартуского университета Ирья Тийтс.

В ту пору на кафедре у меня были уроки русского языка для эстонских филологов и биологов, на русской филологии были свои студенты в семинаре по билингвизму, курсовые и дипломные работы, спецкурс по психологии общения. Мне была уготована судьба университетского преподавателя, но мне захотелось испытать новые методики преподавания языков, хотя надо сказать, что на кафедре Антидеи Метса уже тогда широко использовался коммуникативный метод преподавания. Но меня как психолога привлекали суггестивные методики.

У нас на кафедре в те года работал полиглот Дмитрий Цискарашвили, он прошёл стажировку у Галины Александровны Китайгородской и показал нам преимущества этого метода. Этот метод, основу которого заложил болгарский психотерапевт Георгий Лозанов, построен на использовании скрытых резервов психики человека – подсознания, положительных эмоций, музыки. Я прошла стажировку в Москве у профессора Игоря Юрьевича Шехтера, ученика Лозанова, автора эмоционально-смыслового метода преподавания языков. И загорелась.

Был 1986 год, все изучали языки по старым советским учебникам, очень политизированным. Ладно, учебники нашей кафедры были коммуникативные, но пособия по английскому, немецкому и другим языкам – вчерашний день, использовался грамматико-переводный метод.

А мне очень хотелось попробовать иначе, и рядом со мной были люди, кто меня в этом стремлении поддержал.

Так появился «Диалог». Вначале как учебный центр. Приходили учить английский язык по новому методу. Люди после курсов начинали говорить. Они ехали на международные конференции и смело пользовались английским. К нам в «Диалог» приходили многие, кто затем стали видными политиками, культурными деятелями, сделали большую карьеру. Это было замечательное время.

Потом добавилась ещё одна деятельность – письменные и устные переводы, в конце 1990-х годов возник книжный отдел – мы стали привозить в Эстонию лучшие учебники иностранных языков, стали представителями лучших издательств Европы. В 2014 году в «Диалоге» состоялось издание первой книги, и вот спустя 10 лет их уже почти два десятка. Полтора года назад мы открыли интернет-магазин exlibris.ee, где продаем учебники государственного и иностранных языков, а также книги эстонских авторов – прозу, поэзию, детские книги – в 26 стран мира.

Мы с вами разговариваем в «Диалоге». А когда получается диалог? Должны ли мы что-то уже понимать, в чем-то соглашаться друг с другом до начала беседы?

Диалог возможен только при желании сторон его вести. Цели могут быть разные, но главное – обеспечить максимально адекватное понимание друг друга. В диалоге надо уметь слушать и слышать собеседника. Крайне недопустимо принимать на себя негативные эмоции собеседника и раздражаться на его раздражение. Диалог может пополнить ваши знания относительно обсуждаемого предмета, а может и не пойти в этом ключе. Хорошо до диалога знать установки собеседника или обговорить исходные позиции в начале диалога. Надо уметь переключать диалог в другую плоскость – шутить, переводить разговор на другую тему, всегда надо быть интересным собеседнику.

А на чём держится фирма «Диалог»?

Скорее всего, на желание быть полезными обществу в том, чего у него ещё нет. Нужно чувствовать время и потребности общества, собрать команду, которая может видеть дальше горизонта, отслеживать изменения в законах, экономике, в тех областях, которыми мы занимаемся.

Вначале это был учебный центр – требовалось знание языков. В начале 1990-х годов нужны были переводы документов, люди стали ездить по миру, поступать учиться, проходить стажировки в разных странах – и предъявляемые документы и научные статьи нужно было переводить. Появилось бюро переводов «Диалог». Заканчивался век, но в школах и на курсах не хватало современных учебников для изучения иностранных языков. В 2000 году мы начали новый проект – продажу учебных пособий. В 2014 году начали издательскую деятельность.

Чем бы «Диалог» ни занимался, всё было связано с языками, с желанием помочь людям идти вперёд, быть адекватно понятым. Наша фирма держится на настоящих филологах, влюблённых в своё дело и умеющих применить на практике то, чему они учились в университетах.

Последняя изданная вами книга – это стихотворный сборник Романа Войтеховича «Alma Mater. Имена и даты“. Рисунки Глеба Нечволодова. Он также оформил обложку книги Людмилы Казарян, сделал дизайн сборников Екатерины Вельмезовой. 20 февраля на презентации книги Романа вы сказали о Глебе: «Он всегда внимательно читает». Расшифруйте, пожалуйста, эти слова.

Название и обложка – это визитная карточка книги. Какой будет обложка, будет ли она привлекательна для посетителя книжного магазина, будет ли обложка и название отражать суть написанного – это очень многое значит для судьбы книги. Иногда издатели ищут обложку среди уже написанных работ художников, которых они знают. Но бывает и так, что мы сходимся во мнении с нашим автором и хотим заказать оформление у определённого художника.

То, что с нами сотрудничает Глеб Нечволодов, филолог, доктор наук по семиотике, художник-иллюстратор с опытом работы в США, Англии, Японии, – большая удача «Диалога».

Глеб Нечволодов относится к тем иллюстраторам, которые прежде внимательно читают текст, иногда общаются с автором и потом принимают решение – хотелось бы им этот текст иллюстрировать. Для него важно глубоко узнать текст. Он предлагает сразу несколько вариантов иллюстрирования, и издатель с автором выбирают. Издатели иногда говорят: заказал у художника, он полистал, прочёл первое и последнее стихотворения или первую и последнюю главу и сделал обложку совершенно не о том, о чём книга.

Рисунки Глеба Нечволодова для меня не столько иллюстрируют книги Людмилы или Романа. Рисунок Кати на обложке её второго сборника художник предложил размыть. Предложенное Глебом оформление их книг заставляет меня удивиться: есть то, что я читал и не увидел, на что смотрел и не узнал в друзьях. Надежда, а меняется ли ваше понимание другого человека во время работы над изданием книги?

Вы имеете в виду автора? Во-первых, я не всех хорошо знаю, а с некоторыми до издательских дел и знакома не была. Конечно, доверив мне своё дитя, автор рассчитывает на понимание, бережное отношение к его труду и полезный для дела диалог. Каждый автор – новая вселенная. Очень ранимый мир, часто сомневающийся во всём, вплоть до того, а стоит ли это издавать… Некоторые доверяют издателю в выборе шрифта, формата, бумаги, переплёта, иллюстраций, а некоторые выбирают долго, тщательно и иной раз передумают и выбирают заново. Это обычная работа над книгой.

Очень сложно отказывать авторам. Желающих издать свой труд довольно много, к нам обращаются часто, но бывает пяти страниц достаточно, чтобы понять, что такое лучше не издавать. Бывает, в конце текста приходишь к такому выводу. Издатель несёт ответственность перед книжным сообществом – какими книгами мы наполним мир.

Какие у вас были казусы?

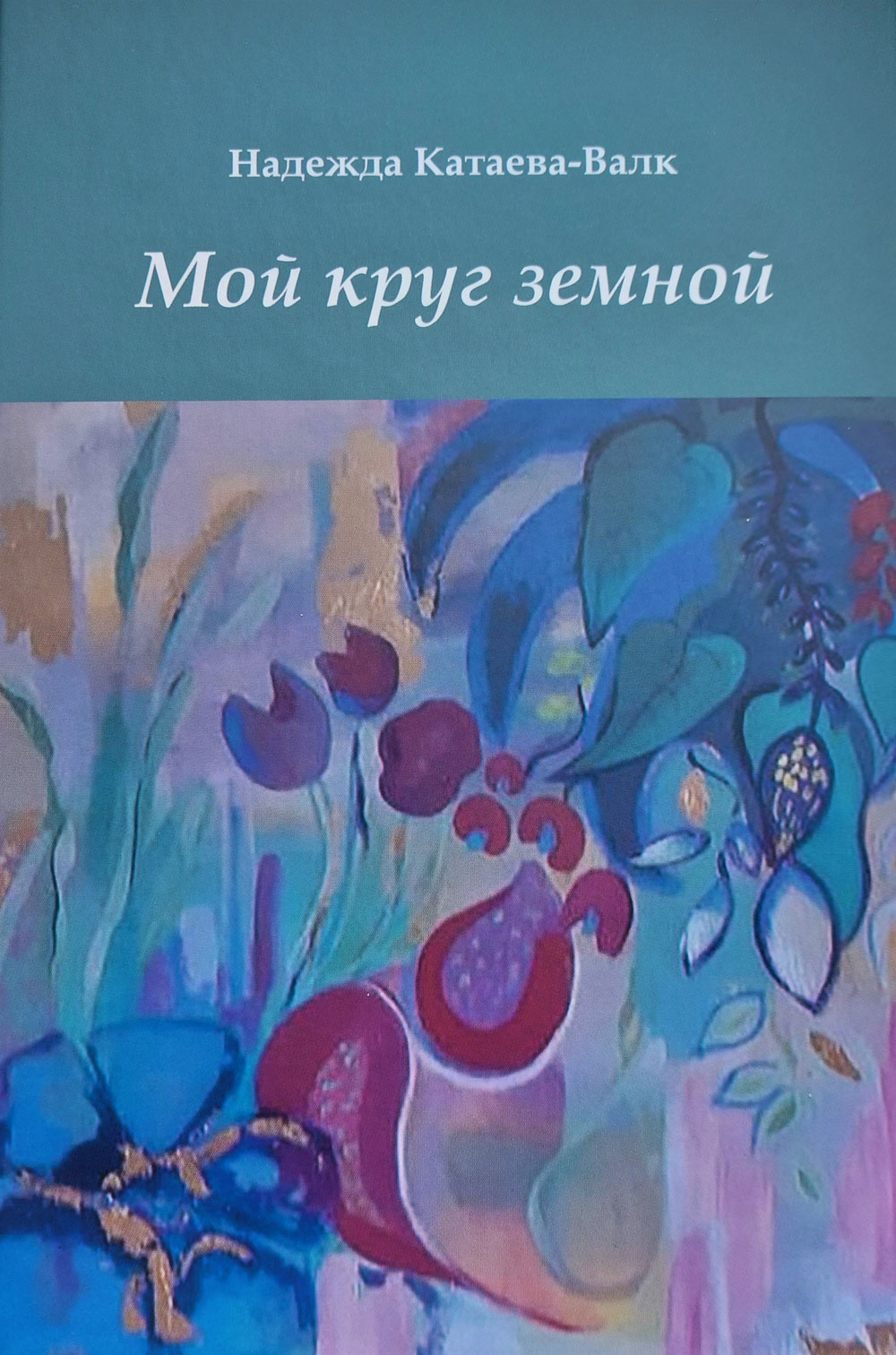

Бывает, что автор очень долго сомневается в отношении названия. Я посылаю заявку на грант в Кульку (фонд Kultuurkapital. – Т.Г.), указываю одно название, а он мне через какое-то время пишет, что название совершенно никуда не годится, что должно быть другое. Хорошо, исправляем. Иногда за полгода, в течение работы над изданием книги автор меняет три-четыре названия. Я сама очень долго подбирала название к своей книге «Мой круг земной», потому я их понимаю.

Был у меня эпизод, когда я была уже близка к тому, чтобы отказаться от гранта, выданного мне фондом Kultuurkapital на издание одной книги. Автор захотел увидеть на обложке рисунок своего внука, а это было абсолютно недопустимо.

По содержанию. Нашли компромисс, издали книгу, но результат не устроил ни автора, ни художника, ни издателя. Теперь жалею, что не отказалась от гранта и издала эту книгу, хотя по содержанию она очень интересная.

В «Диалоге» вышло семь стихотворных сборников. Кроме Романа Войтеховича, остальные авторы – женщины. Людмила Казарян, Надежда Валк, Екатерина Вельмезова (две книги), Ольга Титова, Елена Ларина. Какие строки вам запомнились?

Мне нравится издавать поэзию. В ней может выражаться то, что человек в реальной жизни не выносит на поверхность, его глубины. То, что в прозе займёт четыре-пять страниц, а порой и целый роман, в поэзии может быть выражено одной строкой. В стихах содержится концентрат смысла, пережитого опыта, энергии и личностного видения мира.

Первая поэтическая книга, которую я издала, была «Стихотворения. Дневник 2011–2020» Людмилы Казарян. Я помню наизусть многие её стихи. Их невозможно не запомнить. Например, «Тот мир не сохранился целиком» или другое стихотворение, которое также написано в 2018 году:

настанет день

и все помиримся

(прав ты господи)

тёплая кровь

и острые зубы

(прав ты господи)

камень огонь и вода

всякая плоть трава

(прав ты господи)

путём пчелы

и путём зерна

в каменных жерновах

(прав ты господи)

белая будет мука

не будет мук

Стихотворение как предчувствие того, что впереди нас всех ожидало. У Кати Вельмезовой в сборнике «Время, конец и начало» есть замечательное стихотворение:

…а бывает и так: за всё лето ни строчки…

рвала ежевику, варила грибы

и соизмеряла шаги и шажочки,

улиток спасая от хрупкой судьбы

Медаль за спасенье улиточных жизней

теперь открывает в сентябрь дорогу…

и поздняя радуга дождиком брызнет

всем нам – улиточкам Господа Бога.

В сборнике Ольги Титовой «Лето балтийской жизни» мне нравится «Эстонская поэма». О любви двух людей, которые относятся к разным культурам. Мужчина – эстонец, а девушка – русской культуры. Вот такие, например, строки:

Научи меня этим словам, поводи по воде,

По святому ручью, этой ночью и светлой, и тонкой.

Что запомнила здесь, это буду я помнить везде.

Научившись словам, я не стану эстонкой.

Не сумею управиться с курами и лошадьми,

Нежный вальс Сааремаа не спою за столом деревенским,

Но на этой земле, населённой Твоими людьми,

говорить научусь я по-русски, по-детски, по-женски.

Всё известно давно, только слов не хватает в пути.

И серени в цвету, нескончаемый запах сирени.

Человеку ведь нужно когда-то куда-то прийти.

Только майская ночь, только птиц предрассветное пенье.

В книге Елены Лариной есть удивительное стихотворение «Дочери Kabo da Roca». Оно длинное, прочитаю эти строки:

Две половинки счастья

взвесить не получилось –

стрелки весов лужёны,

да изломались до срока.

Равные ль это части?

Не тяжела ли милость?

Надежда, какое из ваших стихотворений является вашей визитной карточкой?

Боюсь, что вряд ли я какое-то отдельное стихотворение выберу. Люблю то, что написано моим родителям, дочери, брату, моим землякам печерянам. Вот одно из них, посвящённое брату Александру:

Там за холмом Печорская земля.

Я близко, рядом, но уже не с вами.

Моя тоска бессоными ночами

в оторванном листке календаря,

в погасшем дне, подаренным судьбой,

во взгляде Богородицы печальном…

Звучит в душе мотивом поминальным:

Земля родная, снова не с тобой.

В моей книге стихи представлены в нескольких циклах, отдельные стихи переведены на другие языки: на эстонский в переводах трёх авторов – Мирьям Лепикульт, Хелью Ребане и Ильмара Вананурма. Ильмар перевёл несколько моих стихов на язык сето. Некоторые переводчики – мои давние друзья, а с другими я познакомилась в дни тартуских литературных фестивалей: Паоло Гальваньи, Тата Гутмахер, Юкка Маллинен, Томас Чепайтис. С переводами у меня давняя история любви. Я сама перевожу эстонских поэтов, таких как Тавет Атлас, Мари Валлисоо, Калью Консин и другие. Мне хотелось бы издать каждого из них на русском. Поживём – увидим.

Вы вместе с мужем много путешествуете. Я в конце января в Барселоне заметил улыбку облаков над морем. Так я узнал о возможности доброго времени. Надежда, что вы ищете в поездках, чего не находите и с чем возвращаетесь?

Я действительно много путешествовала в последние 30 лет. Хотя ещё в молодости мне удалось поездить – десять лет параллельно с университетом я работала в турбюро. Прошла годовые курсы подготовки, водила экскурсии по городу, сопровождала группы в поездках по разным городам. Таким образом я побывала в Ереване, Кишинёве, Львове, Киеве. Вместе с дочерью ездила в двадцатидневное путешествие на теплоходе по Волге.

Когда в 1990-х годах открылись границы, мы стремились осуществить давнюю мечту – увидеть своими глазами Нотр-Дам-де-Пари, Трафальгарскую площадь, Берлин, Варшаву, египетские пирамиды – то, о чём читали и видели только в кино.

В этих первых путешествиях я вдыхала свободу. Помню, как в Египте, спускаясь длинным коридором в гробницу Рамсеса VI, я с восхищением смотрела на древнюю египетскую роспись стен, и то, что мне при жизни удалось всё это увидеть своими глазами, привело меня в такой восторг, что я шла и обливалась слезами.

В 90-е годы мы покупали автобусные путешествия. Они были дешевле авиа, хотя иногда приходилось спать в автобусах. Побывали во многих странах Европы. Потом стали покупать билеты на индивидуальные рейсы и летать на Канарские острова. Чудесные острова вечной весны, где в январе можно купаться и загорать. Побывали в Марокко, в Риме, в Гонконге, в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Вашингтоне. Очень люблю испанское побережье – Ллорет-де-Мар, Барселона, Малага, Аликанте, Торревьеха – прекрасные города у моря. Прошлой весной впервые побывали в Ницце, Сан-Ремо и Генуе, летом отдыхали в Португалии.

Каждое путешествие незабываемо. Я не хочу два раза отдыхать в одном месте. Мне нужны новые впечатления. В мире так много всего, что хотелось бы увидеть. В этом году мы планируем полететь на юг Италии. Заранее готовимся – читаем, смотрим фильмы.

Мне так хотелось бы написать рассказы об этих путешествиях, потому храню карты, открытки, билеты, сувениры, привезённые из поездок, но пока написала только один рассказ о поездке в Египет. Он был пару лет назад опубликован в журнале «Новые витражи». Надеюсь ещё написать о каналах Венеции, о витражах Марка Шагала в Цюрихе, о магнолиях в Лондоне, о любимом из Канарских островов – Лансароте и его виноградниках, растущих на застывшей лаве, о чайной церемонии в Гонконге и о том, как там нам удалось из трамвая увидеть крыши небоскрёбов. Жалею, что сразу не записываю, полагаюсь на память. У меня дома уже несколько коробок добра, которое мне не даст забыть эти прекрасные дни путешествий. Думаю, что придёт время, и я обязательно напишу об этом.

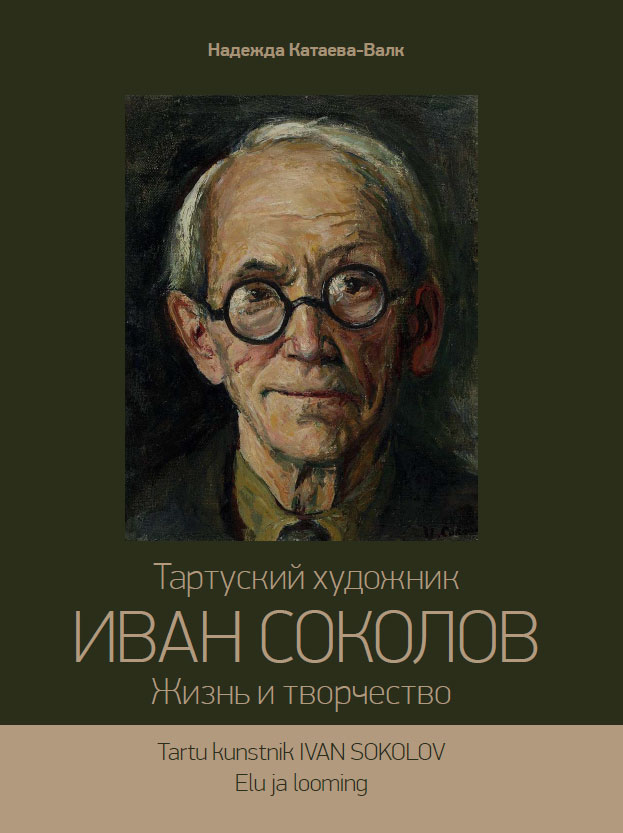

Надежда, вы замечательный организатор. Сейчас в «Диалоге» проходит выставка картин тартуского художника Ивана Соколова (1884–1972). В 2018 году вы издали книгу о нём.

Мне приходилось принимать участие в нескольких выставках, организованных моими друзьями, и приходилось самой с помощью друзей устраивать художественные выставки. Их не так много, как хотелось бы, – занятие трудоёмкое. Интерес к живописи, привитый мне в детстве отцом, о чём я уже говорила, – это, пожалуй, моё главное после филологии увлечение. Я хожу на выставки, участвую в аукционах и имею коллекцию из нескольких десятков картин.

Первая работа, которую я купила в студенческие годы, была написана Леонхардом Мерзиным – известным актёром, автором пьес, рассказов, сценариев, он снялся более чем в 50 фильмах, но по профессии он был художником и был хорошим художником. Приходил в студенческое общежитие, приносил свои небольшие работы и предлагал недорого их купить, буквально за гроши. Так в 1971 году я купила у него маленькую работу маслом – на ней были фиалки.

Сейчас у меня достаточно хорошая коллекция эстонских художников. Есть работы Эфраима Аллсалу, Лолы Лийват-Макаровой, Валве Янов, Александра Яски, Юрия Маррана, Николая Яснецкого и других художников. В феврале часть этой коллекции – работы шести эстонских художников – выставлены в нарвском офисе «Диалога». Картины Николая Яснецкого – моего земляка, выпускника «Палласа», реставратора Тартуского художественного музея, переданные мне три года назад на хранение дочерью художника, — мне удалось выставить уже дважды: в библиотеке Тартуского университета и в Эстонском литературном музее. Сейчас я готовлю выставку работ Николая Яснецкого у себя в доме и надеюсь открыть её в начале мая – тогда смогу занять под выставку кроме комнат неотапливаемую веранду и выставить все 36 работ этой коллекции. На выставке Николая Яснецкого в библиотеке были его внуки из России, на выставке в музее побывала внучка художника, живущая на Мальте, и праправнуки его друга – художника И.А.Соколова из Австралии.

В прошлом году мне удалось организовать три выставки моей живущей в Гамбурге дочери Лийны Гертцен – выпускницы Одесского театрально-художественного училища и Дрезденской академии художеств. Одна выставка была в Литературном музее, другая в Яановой кирхе. Некоторые картины можно было купить. В результате из 40 картин 11 были проданы. Осенью прошлого года работы Лийны были выставлены в нарвском офисе «Диалога». Идея проведения выставок была поддержана моим мужем Валерием Несмашновым ещё в 2014 году, без помощи которого я не смогла бы оформить стены помещений для выставки, упаковать и привезти картины, развесить их. Мне помогали с развеской картин на выставках Людмила Месропян и её сын Давид, Яана Рауд, Инга Иванова, но основным помощником всегда был и остаётся Валерий.

В моей домашней коллекции самым многочисленным является собрание работ Ивана Александровича Соколова. Он родился в 1884 году в Тарту в семье староверов и, прожив в нашем городе 88 лет, упокоился здесь же и был похоронен на кладбище староверов, что находится в Тарту на улице Роози. Я познакомилась с его работами в 1984 году, на выставке, устроенной к его 100-летнему юбилею дочерью художника Фаиной Ивановной Муромцевой. На той выставке также можно было приобрести некоторые картины, и я купила шесть живописных полотен в рассрочку на год. А когда вся сумма была выплачена, Фаина Ивановна подарила мне ещё одну картину.

Прошли годы, и мы случайно встретились в городе, выпили кофе, пообщались. Она рассказывала об отце много интересного, и под влиянием её рассказов возникла идея написать книгу о жизни и творчестве этого замечательного и талантливого человека.

Чтобы иметь полное представление о творчестве, нужно было увидеть и описать большую часть его художественного наследия, но многое было утеряно. Погибло в дни войны, разъехалось по миру, находилось в домах его родственников – староверов, и только десять работ находились в эстонских музеях. Я решила тогда начать с выставки его работ.

Первая организованная мной выставка прошла в волостной управе Луунья в начале июня 2014 года. Мне помогали Фаина Муромцева, её дочь Алёна Аксикайнен, Валентин Островский, другие родственники и друзья художника. В 2017 году была выставка работ И.А.Соколова в Таллинне, в Рийгикогу. Провёл эту выставку Русский музей и его учредитель Ирина Будрик. Я и дочь Фаины Ивановны Алёна всячески помогали Ирине – предоставили свои картины на экспонирование, я подготовила каталог выставки и выступила на её открытии. Эти выставки позволили мне собрать много нового материала о художнике от людей, знавших и помнивших его. В книге, которая была издана весной 2018 года, перечень описанных мной работ уже составлял более шестиста наименований. Большая работа и большая радость.

В прошлом году исполнилось 140 лет со дня рождения Ивана Соколова, но пробиться с выставкой в ERM, Музей народов Таллинна и Дом художника в Тарту не удалось. Тарту весь год был Культурной столицей Европы, что ему до того, что воспевшему этот город в дни радости и печали художнику, участнику исторической Первой выставки эстонских художников, состоявшейся в 1906 году, исполнилось 140 лет со дня рождения…

Вот тогда и появилась у меня идея проведения камерных многосерийных выставок в офисных и домашних помещениях. В чём их преимущество? Помещения под охраной – значит, безопасно. Владельцы картин не побоятся передать свои сокровища на выставку. Действительно сокровища, если это работы начала прошлого века, которым уже сто лет и более. Во-вторых, небольшая экспозиция лучше запоминается и не утомляет посетителей. Многосерийная выставка хороша тем, что с творчеством одного художника знакомиться можно несколько раз в течение года и каждый раз видеть новые его работы.

В тартуском офисе «Диалога» выставки будут сменять одна другую каждые два месяца. Итак, первая серия работ Соколова была в феврале-марте этого года, вторая будет в апреле-мае, третья – в октябре-ноябре, а четвёртая – в феврале-марте будущего, 2026 года. На открытие первой выставки приходили потомки художника Соколова – 18 человек. Каждую картину рассматривали, фотографировали. Многие из этих работ даже родственники художника видели впервые.

Летом с июня я планирую провести выставку прикладного искусства – картины Татьяны Олонен, вышитые лентами. За ней в августе будет выставка художника, иллюстратора Глеба Нечволодова.

Чем привлекают вас картины Ивана Соколова? Что с вами происходит, когда вы смотрите на них?

Искренность, игра света и тени, размытость изображения сквозь призму дождя, вьюги, январского мороза, июльского знойного воздуха. Он мастер портрета – как он выписывал взгляд человека! Вот портрет крошки Назария, который ещё не умеет фиксировать взгляд, и портрет трёхлетней Фаины с острым пытливым взглядом почемучки. Его пейзажи отзываются теплом в моей душе – они напоминают мне родные места, где я родилась и где неподалёку от Лухамаа жила моя бабушка. На его картинах знакомые и дорогие сердцу улицы Тарту, пейзажи незастроенного Ихасте, улица Фортуна, мельница Пеэду, дорога в Кабина, вечер в Ройю.

Надежда, я не могу не спросить вас о надежде. Что это такое? Ощущение? Знание? Иллюзия? Понимание? Взгляд из настоящего в светлое будущее?

Надежда – это жажда жить. Умение не впадать в печаль и видеть то, что за горизонтом.

А вам помогает ваше имя – Надежда?

Думаю, что да. Тем более, что мне его дала женщина, у которой было шестеро сыновей и они все погибли на войне. И муж. Он ушёл на фронт добровольцем после третьей похоронки. Она осталась одна, прибилась к нашей семье, а когда я родилась, дала мне имя и нянчила меня. Родители собирались назвать меня Анной, как мать отца, мою бабушку. Или Марией – так звали мать моей мамы, другую бабушку. Так было принято в наших семьях. Но отец спросил нашу няню Полю: «А как бы вы назвали девочку?» Она сказала: «Надежда».

У вас есть строки: «всё пишу, / все читаю, / все пытаюсь понять / ненадёжное мироустройство». Надежда, что остаётся от времени?

Добрая память о прошлом. И книги, картины, музыка – всё, что создаёт культура. Чтобы жить и выживать, психика человека способна уводить его от плохого прошлого, забывать. Это в психологии известный факт. Трагические события, обиды и боль – всё это постепенно рассеивается, уходит боль, и люди помнят тяжёлое прошлое только в его очертаниях. А что осядет в памяти? Это всё-таки добрая память.