Катерина Разина – выпускница Тартуского университета, детская поэтесса из Таллинна, участница поэтического фестиваля имени В.А.Жуковского в Тарту (2025).

Тимур Гузаиров

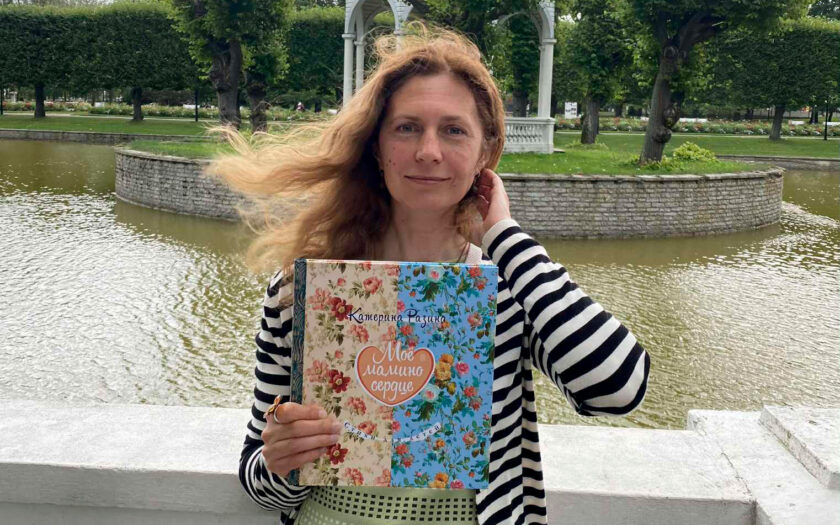

Фото: частный архив

Весной мы встретились на книжной ярмарке в Эстонском литературном музее, и я не узнал тебя, хотя мы учились на отделении русской филологии Тартуского университета, были в семинаре Любови Николаевны Киселёвой. По твоему ощущению, что внутри тебя изменилась за эти годы?

Во время учёбы в университете я была довольно «воздушной» девочкой, часто витала в облаках. Сейчас чувствую намного больше «заземлённости». Надеюсь, что стала хоть чуточку, но мудрее. Точно стало меньше иллюзий, в том числе и насчёт себя. На их место пришёл тот самый жизненный опыт.

Думаю, это естественный процесс к сорока с лишним. С одной стороны, с возрастом жизнь сильно упростилась, с другой – ей всё ещё есть чем удивить. Например, я не думала, что эпоха искусственного интеллекта и человекоподобных роботов наступит так скоро, но, похоже, мы в ней уже живём.

У тебя вышла уже третья книга детских стихотворений. Но давай начнём наш разговор с первой книги. Как она сложилась, что открыла в тебе?

Я всегда говорю, что издание своей книги – это «для терпеливых». От написания первого стиха до того результата, который я сейчас держу в руках, могут пройти годы. Так было и у меня. То, что меня опубликовали, придало мне уверенности, что я что-то могу в этой жизни, могу что-то людям дать. По крайней мере, до тех пор, пока человечество продолжает читать. Я, кстати, не думаю, что это продержится очень долго. Если технический прогресс продолжит идти такими семимильными шагами, то этот процесс, скорее всего, канет в небытие.

Все твои книги выходят в издательстве Валентины Кашиной «КПД». Как вы нашли друг друга?

Я написала Валентине, обмолвилась о том, что у меня есть свои стихи, и поинтересовалась, какие есть возможности для публикации. В ответ мне посоветовали для начала хорошенько «отточить перо» и поднакопить материал, что было вполне справедливо. Валентина тогда посоветовала мне обратиться к Илоне Мартсон – главному редактору журнала «Täheke», с которой у нас вышло крепкое сотрудничество, продлившееся несколько лет. Параллельно у меня произошло несколько публикаций в журнале «Мурзилка», участие в литературных конкурсах, нарабатывание аудитории… С таким багажом идти в издательство во второй раз было уже гораздо проще, да и стихов за это время скопилось на полноценную книгу.

Результат пришёлся Валентине по душе. С тех пор мы так и работаем вместе. Я предоставляю материал, а всё, что с ним происходит после, – заслуга Валентины. Она находит иллюстратора, дизайнера, типографию и руководит процессом. Это большая работа. Я занимаюсь активным распространением книги, продумываю, как интересно подать её публике.

Твои книги – «Море-небо», «Если в гости ко мне придёт слон» и «Моё мамино сердце». Названия высвечивают твоё движение от внешнего к внутреннему. Чем новая, третья, книга отличается от первых двух?

Первая книжка, по моим ощущениям, напрямую обращена к детям. Вторая – словно бы к «внутреннему ребёнку» читателя любого возраста, включая меня саму. А третья – это своего рода гимн материнству. Все эти истории с зубками-погрызубками, трудности с укладыванием дитёнка спать, с одеванием, с детскими капризульками, с тем, что маме надо делать пятьсот дел одновременно (как тут не мечтать стать осьминогом с дополнительной парой рук и ног?)… «Это всем мамам известно, / Это всем мамам понятно». И при всём при том, что дети растут невероятно быстро, мамины глаза каким-то волшебным образом умудряются видеть в них всё тех же вчерашних неуклюжих «попоплюхов» и «космонавтов».

Ты всё та же или в чём-то другая?

Я вроде бы та же и в чём-то другая. Пожалуй, лучше и не скажешь. Что мои книги делают со мной? Много чего интересного. Мотивируют открывать в себе новые грани. Например, выходить за пределы своей природной интровертности – выступать публично, активно заниматься продажами, интервью вот давать, в том числе и в прямом эфире. И приносят радость, конечно. Без этого всё остальное было бы бессмысленным.

У каждой твоей книги – свой художник, и это отчасти необычно.

С иллюстратором первой книги Серафимой Патиссон (творческий псевдоним Татьяны Сафоновой) мы общались совсем немного и то постфактум. Основная направленность её деятельности – журнальный иллюстратор, плакатист. Если я не ошибаюсь, это была её первая работа в сфере детской иллюстрации.

С Яной Половинкиной у нас завязались тёплые отношения по переписке. Яна очень разносторонний человек. Она не только рисует, но ещё и пишет. У неё очень интересные истории, похожие на сказки Гофмана – словно немного из другой эпохи. Так что её художественный стиль естественным образом отражает её саму.

Альбина Каримова была первым иллюстратором, с которым я познакомилась воочию. Она уже работала до этого с Валентиной над детской книгой Маркуса Саксатамма «Сто дедушек Кайсы». И стиль её работ, пожалуй, наиболее «классический», что совсем не делает его скучным. Я искренне влюблена в эти картинки.

Как ты видишь, чем отличаются иллюстрации разных художников к твоим стихотворениям?

Мне кажется, они кардинально отличаются. Иллюстрации первой книги – очень стилизованное изображение людей, животных и предметов. В этом много смелости и такого «пародийного» юмора. Я поначалу волновалась, как читатели такое воспримут? Но, несмотря на нестандартное решение, книгу приняли очень хорошо.

Стиль иллюстраций второй книги тоже весьма оригинальный и напоминает скорее старинные гравюры, чем привычную детскую иллюстрацию. Это снова был смелый шаг со стороны издательства. Но я доверяю Валентине, у неё есть то самое профессиональное чутьё, пусть даже такой выбор меня поначалу удивил. В итоге получилось очень круто! Контраст «современных» стихов и картинок в средневековом стиле читатели тоже смогли оценить.

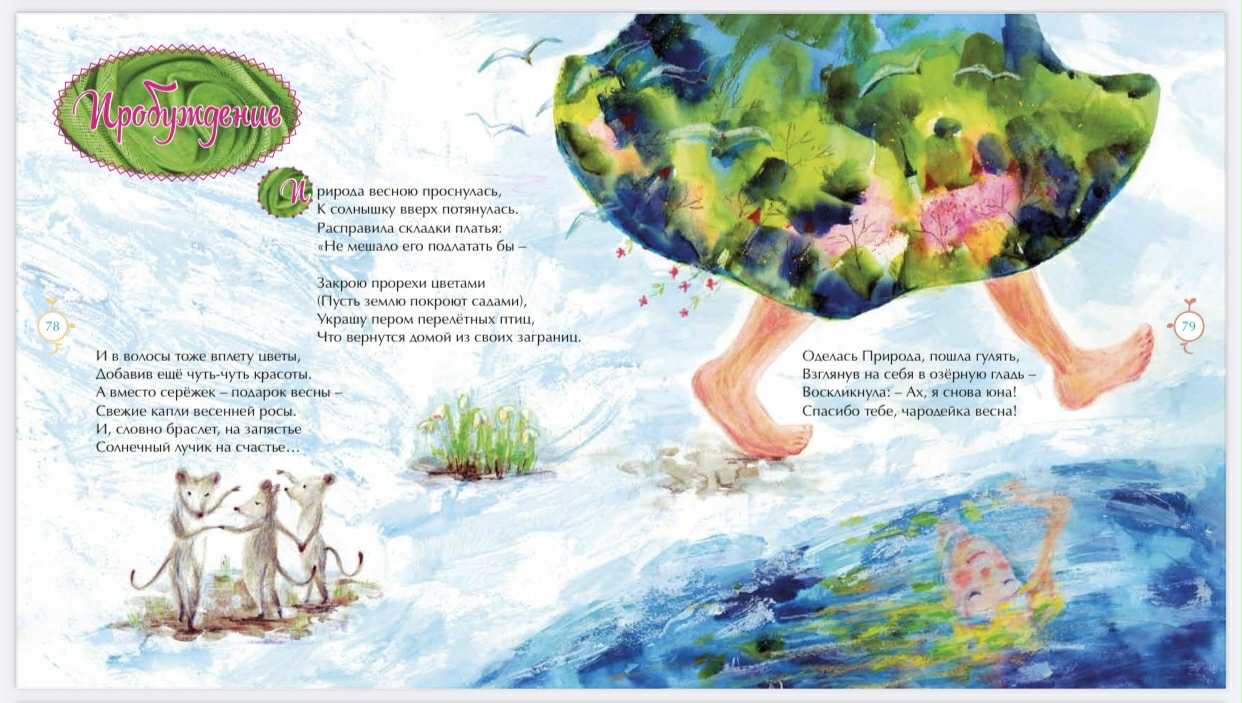

А иллюстрации третьей книги, пожалуй, самые гармонично вписывающиеся в «бытовые» тексты моих стихов. И при этом они потрясающе красивы!

Мне нравится, что каждая художница привнесла в книгу что-то своё. Многие вещи в стихах были ими обыграны, добавились свои «фишечки», поэтому разглядывать их – особое удовольствие. Например, в новой книге на картинке к стихотворению «Пробуждение» изображены три мышки, имитирующие своими позами знаменитую картину «Три грации». Внимательные люди, разглядывающие иллюстрации, всегда могут получить отдельное удовольствие. Дети же могут узнать много нового. Это как запрятанные сокровища искать. Во всех трёх книгах есть подобные «пасхалки».

На детей какого возраста ты ориентируешься? Каким ты представляешь своего читателя?

Я ориентируюсь на детей от нуля и до ста. Это, конечно, шутка, но с большой долей правды. Многие мои стихи «заходят» и взрослым. Также мне встречались дети, кто уже в два-три года с удовольствием слушал стихи моего сочинения и пересказывал их наизусть. Такое, конечно, редко случается, но всё же имеет место быть. В целом, основная аудитория моих читателей – это дети примерно от пяти лет и до четвёртого класса. Плюс-минус. А новый сборник можно пробовать читать даже детишкам помладше. Там много знакомых им тем.

А какой ты была в этом возрасте? Какие были твои любимые книжки?

Я была мечтательным ребёнком и истинным книголюбом. За мою любовь к книгам большое спасибо моим родителям, особенно маме. У нас дома всегда было множество детских книг и пластинок с музыкальными сказками. А ещё мы выписывали «Весёлые картинки» и «Мурзилку». Когда стала постарше, то с удовольствием читала сама. Я очень любила истории, в которых герои отправляются в дальнюю дорогу, в какие-нибудь «за тридевять земель» – «Путешествие Нильса с дикими гусями», «Муми-тролль и комета», сказки, «Волшебник Изумрудного города»… Так что моя любовь к путешествиям тоже проявилась уже с раннего детства.

Ты знала стихотворения в детстве? Мне, например, было очень трудно выучить что-то наизусть ещё в начальной школе.

У меня раньше были кассетные записи, которые, к сожалению, не сохранились, где мама с папой просят меня рассказать наизусть знакомые стихи. На самой первой записи мне ещё неполных два, а я уже что-то пытаюсь выдавать, хоть и с подсказками.

Я обожала стихи Чуковского, Маршака, а также их адаптации английских народных песенок, Михалкова, Заходера, особенно «считалочки» последнего…

Не могу похвастаться блестящей памятью, но запоминать рифмы мне всегда давалось легче. И да, я до сих пор помню некоторые стихотворения из детства, даже такие большие, как «Айболит» или «Федорино горе». Хотя это во многом благодаря тому, что я зачитывала их своему ребёнку и другим детям, уже будучи взрослой.

Во время нашей летней прогулки ты обмолвилась, что начала писать детские стихотворения, когда твой сын уже очень вырос. Почему получилось так, а не иначе? Ведь естественнее было бы начать что-то сочинять и сразу же читать своему маленькому ребёнку?

У меня не очень хорошо с мультизадачностью, вот и весь секрет. Кто-то может успешно функционировать в разных направлениях одновременно, я же – с большим трудом. Как и любой матери мне, разумеется, приходилось перевоплощаться в «маму-осьминога» и делать несколько домашних дел одновременно. Но это всё не выходило за рамки обычных бытовых задач. Творчество – оно ведь совершенно в другой плоскости зарождается. Для этого нужно состояние легкой «праздности», энергетического подъёма. По крайней мере, у меня именно так с детскими стихами.

В то время, когда мой собственный ребёнок был маленьким, мне было как-то совсем не до сочинительства. Но я была внимательным наблюдателем, впитывала в себя его опыт взросления, накапливала собственный материнский… Всё это со временем сформировалось в сюжеты для стихов. В общем, это был необходимый «накопительный опыт». Не было бы его – не появился бы на свет «детский поэт Катерина Разина». Кстати, в новый сборник вошёл один из стихов, который я написала, ещё будучи беременной, для своего будущего малыша. Это «Колыбельная», которую я ему пела.

Катя, а что ты читала сыну в детстве?

Очень много чего читала, разного. И свои любимые книжки из детства, и литературные новинки. Мы с ним были завсегдатаями городской библиотеки. Какое-то время у нас очень хорошо шли народные сказки. Поэтому мы перечитали, наверное, всё, что удалось найти. Среди них были и африканские, и чукотские, и индейские… И только когда сюжеты сказок стали слишком уж часто повторяться, мы перешли на что-то другое. Для меня, кстати, стало удивительным открытием то, что в разных странах и даже на разных континентах люди рассказывали друг другу похожие истории.

Прочитав все три твои книги, отмечу, что мне ближе всего «В космосе», «Сердце моря», «Давай сбежим от холода», «Уставшее зеркало». В какой мере мы совпадаем?

Мне думается, что они не случайно тебе ближе всего – последние три из этого списка достаточно «взрослые». Исключение только «В космосе». «Сердце моря» – это состояние внутреннего дзена, к которому я стремлюсь и которое мне очень редко, но всё же удается словить. Поэтому мне это стихотворение откликается очень сильно. А ещё – «Это лето». Наверное, эти два стиха самые «мои». Но любимых у меня вообще много. И не все из разряда «философских», некоторые просто весёлые. Например, обожаю «Бизона»! Он короткий, простой, но одновременно очень классный. Очаровательный минимализм во всей своей красе.

Мне приснилось,

Что бизон

Сшил себе

Комбинезон. –

Очень модный

И удобный,

И бизон в нём –

Бесподобный!

Зная о твоей любви к морю, не мог отделаться от чувства, что в «Сердце моря» (из первой книги «Море-небо») ты пишешь о себе.

Море – синяя безбрежность.

Я ныряю в эту нежность,

Окунаюсь в безмятежность,

Погружаюсь с головой.

Море ласково воркует

И волной меня целует.

Я на нём лежу, дрейфуя,

Розовой морской звездой.

И как будто – растекаюсь.

И как будто – разливаюсь.

В синем море растворяюсь,

Превращаюсь с ним в одно.

Больше нету человечка –

Стал он каплей в море синем,

Растворился в сердце моря –

В сердце синем и большом.

Ты сочиняешь стихотворения для детей. Что они дают взрослой Катерине?

Психологи бы сказали, что написание детских стихов – это отличный способ повзаимодействовать со своим «внутренним ребёнком». Я с ними соглашусь. И ты верно подметил, что в стихах отражается, к примеру, моя большая любовь к морю. Занятие стихотворчеством – это во многом мой способ запечатлеть всё то, что я сама очень люблю, от чего испытываю чистый, почти детский восторг.

Я знаю, что тебя неоднократно приглашали в члены жюри на детские поэтические конкурсы.

Я была в жюри поэтических конкурсов школы «Гарант» и в Открытой школе (Avatud kool). С Открытой школой мы дружим уже много лет. Могу смело утверждать, что участники проводящегося там поэтического конкурса выросли на моих глазах, потому что часто это одни и те же дети. Среди них есть как прекрасные чтецы, так и талантливые поэты. Иногда эти два таланта совмещаются в одном человеке.

Вообще, довольно сложно оценивать молодых людей, особенно совсем юных, когда они хотя бы стараются что-то делать: сочинять, декламировать. Обычно мне нравится гораздо больше участников, чем прописано регламентом, поэтому, на правах члена жюри, я довольно часто инициирую «дополнительные номинации», чтобы поощрить максимальное количество.

У меня есть опасение (я его уже озвучивала), что в недалеком будущем люди могут совсем перестать читать книги. Добровольно читающий школьник – тот, кто делает это исключительно для своего удовольствия, – даже сейчас скорее редкость, чем обыденность. Да и стихи писать уже не модно. Но каждый раз, когда я прихожу в Открытую школу на конкурс, все мои опасения трещат по швам. Это вызывает неподдельную радость и большое уважение тамошним учителям.

Какое твоё любимое стихотворение из последней, третьей, книги «Моё мамино сердце»?

Сложно выделить какое-то одно… Пусть это будет «Я родом из Эстонии». Почему? Эстония – моя родина, мой дом. Я очень люблю наш город, стоящий на берегу холодного красивого моря. В какой-то момент мне захотелось эту любовь выразить, так и родился этот стих.

Я родом из Эстонии,

Где море ходит волнами,

Где заросли шиповника

На берегу морском.

Я из столицы северной,

Где холодно и ветрено,

Где улочки и дворики

Пропахли миндалём.

Где крыши ярко-рыжие,

Где пёстрые булыжники.

Где Герман с Маргаритою

Тоскуют о любви.

Где Старый Томас бдительный

Глядит, как восхитительно

Плывут по морю синему

Большие корабли.

Где ратушу на площади

Хранят драконы мощные.

Где на старинных улочках

Предания живут.

И кстати, вот предание:

Чтоб загадать желание –

Ты трубочисту пуговку

Погладить не забудь.

Катя, что остаётся от времени?

Очень загадочный вопрос, подразумевающий какой-то очень умный ответ. Я не знаю, что именно ты имел в виду, но есть теория о времени, которая мне кажется достоверной, несмотря на её «фантастичность». О том, что времени вообще нет в том понятии, в каком мы привыкли о нём думать. Что прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно. Даже если это не более чем «сказка», то это очень интересная сказка. А я люблю интересные сказки. Нам вообще иногда необходимы сказки в этой реальности, как ты думаешь?

На твой вопрос отвечу твоим же стихотворением «Киты и цветы» из второй книги «Если в гости ко мне придёт слон»:

Соберу букет цветов

Для большущих для китов.

Знаю, удивишься ты –

Ну зачем китам цветы?

Видишь ли, и я и ты

Видели сто раз цветы,

Но не видела цветов

Стая синяя китов.

Подарю китам цветы

И скажу китам: «Киты,

Полюбуйтесь на цветы –

Это вам для красоты!»

Прослезятся тут киты

От такой вот доброты,

И «спасибом» от китов

Будет мне букет хвостов.